原標題:

“治”慧引領 “巷”美蛻變

惠陽區良井鎮大白村率先推行“共管巷道”激發村民自治活力

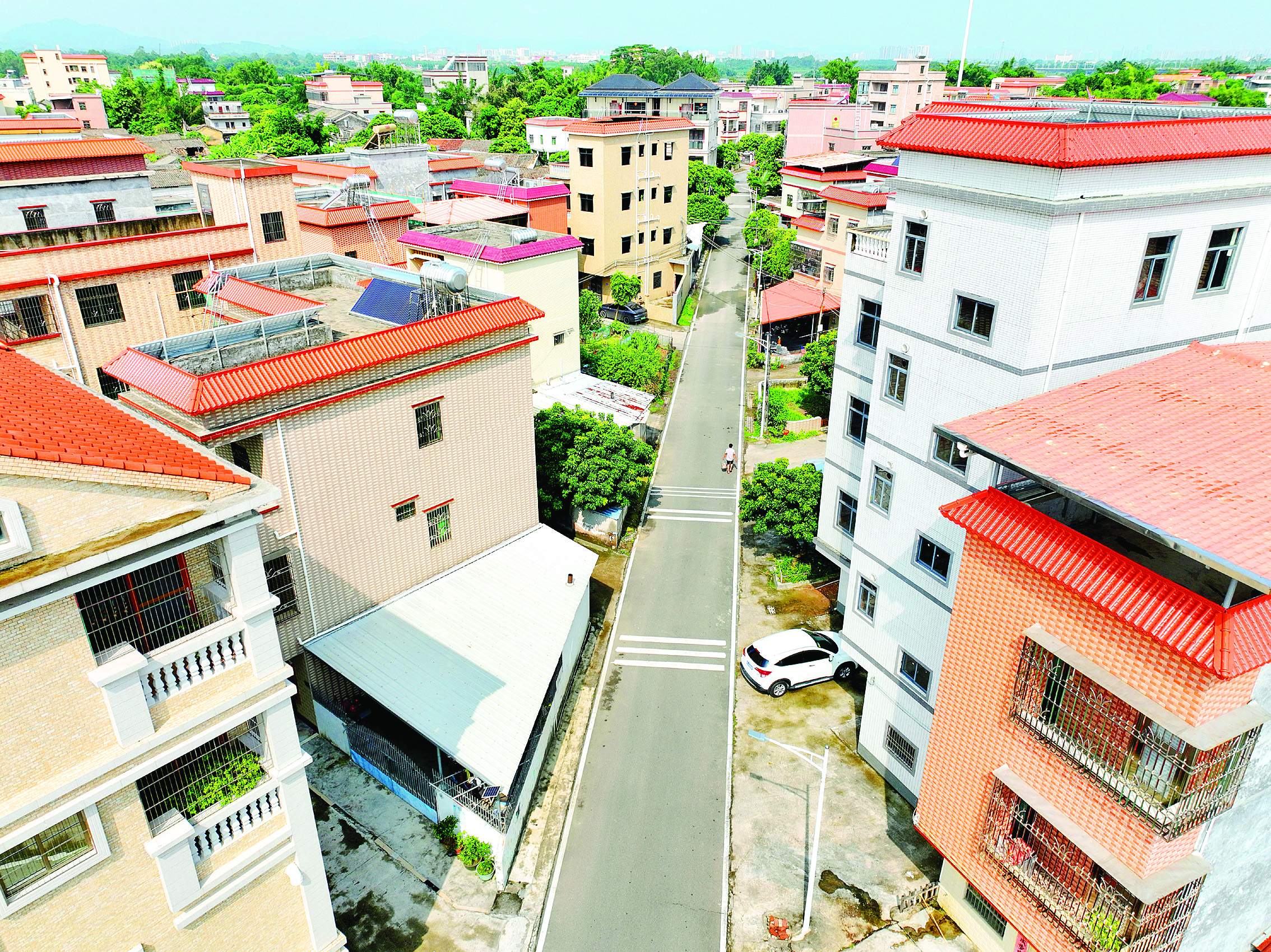

昔日,惠陽區良井鎮大白村的部分巷道雜物堆積、秩序混亂、停車困難,是村民心中的“煩心事”;今天,村內的16條巷道寬敞整潔、鄰里和睦。2024年,良井鎮大白村率先推行“共管巷道”,通過推行三級巷長制等創新管理模式激發村民自治活力,讓“臟亂差”成為歷史,改善了人居環境,更催生出了美麗經濟,激活“百千萬工程”發展動能,開啟鄉村發展的新篇章。

“共管巷道”讓臟亂差成為歷史,改善了人居環境。

村民主動參與巷道共管

大白村位于良井南部,臨近省道357線,轄區面積4.5平方公里,戶籍人口2236人,下轄8個村民小組,經濟以農業為主體。前些年,村內巷道環境臟亂差、“六亂”現象頻發,不僅影響村民的生活質量,也制約著鄉村的整體發展。農村人居環境整治迫切需要從常規模式邁向精細化、長效化的新階段。

“以往春節期間,村民常因雜物堆放、車輛亂停引發矛盾,我和村干部都得忙著疏導交通、解決停車難題。”大白村黨總支書記魏慶祥回憶道,“共管巷道”制度實施后,村里發生了顯著變化。

在大白村塘背村民小組,魏燕輝和弟弟身為一巷頭的兩戶人家,率先響應村里推行的“共管巷道”制度。他們主動清理巷道雜物,砍掉自家果樹,為村民樹立了榜樣。在他們的帶動下,村民們熱情高漲,紛紛拆除閑置的老舊棚屋,自覺清理巷道雜物,悉心維護公共設施,共同營造整潔有序又溫馨的生活環境。

“以前家門口堆滿雜物,家禽亂跑,停車都成奢望。現在巷子寬敞了,新建的矮墻隔開房屋與菜地,美觀又實用,擺上座椅就能愜意聊天,孩子有了玩耍空間,還能并排停放兩輛車。”魏燕輝的話語里滿是對如今生活環境的滿意。

“共管巷道”制度讓村莊舊貌換新顏,不僅解決了多年的環境頑疾,還讓村民主動參與鄉村治理。截至目前,大白村借助“共管巷道”制度,成功改造16條破舊巷道,嚴格落實“門前三包”責任制,“六亂”現象得到有效遏制,村民們逐漸養成了主動參與巷道共管的習慣,鄰里關系也更加和諧。

創新推出巷道治理“積分制”

“共管巷道”制度已成為當地基層治理可借鑒的實踐樣本。目前,該鎮已將這一成功經驗向矮光村、黃洞村延伸,同時搭建起完善的管理機制與責任體系。

“通過推行三級巷長制,保障巷道日常管理有效落實。”良井鎮鄉村振興事務中心主任周毅輝介紹,各村制定印發“共管巷道”管理制度與考評方式,以黨員干部為先鋒,帶動村民自發自治。每條巷道都配備巷長、黨員責任人、群眾責任人和志愿監督員,形成“一巷一長、條塊結合、群眾主體、責任到人”的管理模式。同時,實行每月輪值制,讓每戶人家都有機會擔任巷長,用“巷長輪值”繡出文明新貌,從被動接受管理到主動參與管理的思想轉變。

為了進一步激發群眾的內生動力,良井鎮創新性地推出巷道治理“積分制”。表現優秀的家庭和個人可以獲得積分,憑借積分在村委會積分超市兌換豐富多樣的商品;積極參與共管建設的志愿服務人員,其服務時長也會相應增加。除此之外,大學生家庭、退役軍人和黨員如果在建設過程中表現突出,還能優先獲得鎮政府提供的實習崗位;成效顯著的片區,能夠優先獲得上級專項資金支持,用于完善基礎設施建設,提升鄉村發展潛力。

美麗環境催生美麗經濟

一條巷道,一項制度,也成為撬動當地鄉村振興的杠桿。作為省“百千萬工程”典型村擬培育村,環境整治帶來的積極影響正在轉化為實實在在的發展動能。大白村充分依托自身交通優勢,以“浪漫大白,緣起山情”為主題,大力發展特色農旅產業,打造了80畝葡萄和草莓采摘園,完善公共設施,建成了獨具特色的“草莓屋”等建筑。今年春節期間,大白村憑借獨具魅力的鄉村風貌吸引了眾多游客前來游玩打卡,村內的“星星樹”更是成為摩托車愛好者的熱門打卡地,有力推動了當地農旅產業發展,拓寬了村民的增收渠道。

大白村還計劃圍繞良井鎮知名的“姻緣山”大白嶺,通過完善其綠道停車場、充電樁、驛站等基礎設施,打造特色旅游線路,進一步挖掘鄉村旅游潛力,為鄉村振興添磚加瓦。

“共管巷道”制度的推行,有效提升了良井鎮鄉村人居環境,促進鄰里和諧,更在產業發展、經濟增長、城鄉融合等方面發揮了積極作用。下一步,良井鎮將持續優化完善基層治理,整合鄉村各類資源,激活鄉村振興的內生動力,將優美的環境轉化為經濟優勢,打造一批具有本地特色的示范樣板,高質量抓好典型村培育工作,賦能“百千萬工程”。

惠州日報記者許文昌 通訊員楊濃娣