編者按:又是一年一度端午節。端午節又稱端陽節、午日節、五月節等。在這一天各地的人們以多樣的習俗來祈福辟邪,讓端午節成為了一個有內涵的日子。我國由于地域廣大,各地過端午節也有著不盡相同的習俗。作為國家歷史文化名城,惠州有著深厚的文化底蘊。那么,惠州人的端午習俗有哪些?古代的惠州人是如何過端午節的?本期帶來有關端午節的系列文章,探訪端午節里的時代記憶和文化內涵。

①惠州端午習俗有這些

惠州別號鵝城,從南越國一隅到循州總管府所在地,再到宋代更名惠州,古城走過漫長的歲月,滋生了紛繁多姿的歲時風俗。這座城每個月都有節令,每個節令都有祭祀,人們敬畏天地,敬畏自然,形成淳樸厚重的民風。在十二個月節令中,惠州人又分每季一節,叫四季節。即:春節、端午、中元、冬至。端午節,惠州人稱為“五月節”。

端午節期間插艾葉、佩香囊、戴五彩繩,注重疾病預防

農歷五月民間也稱毒月。此時盛夏到來,蚊蟲滋生,易生瘟疫。據地方志記載,舊時鵝城疫情頻繁,人們與病毒抗爭由來已久。因此端午來臨之際,亦是人們防疫之時。現代人從蘇東坡來惠次年(1095)五月寫的《浣溪沙·端午》復原了當時的情景:“輕汗微微透碧紈。明朝端午浴芳蘭。流香漲膩滿晴川。彩線輕纏紅玉臂,小符斜掛綠云鬟。佳人相見一千年。”彩線、小符均為女子們端午纏掛身上防疫的香包和飾物。沿至今日,惠州百姓人家還做香包掛身上,香包裹有雄黃、樟腦等。節俗與防疫緊密結合。

惠州人日常善用中草藥養生和防疫,端午時節,采艾燃艾成主婦們必不可少的“功課”。艾草,中藥性能溫中活血,祛風除濕。采回來的艾草曬干,繼而碾成碎末卷成艾條,端午前在房前屋后焚燒,可較好驅蟲除異味。

今天,古城古風猶存,歲歲延伸發揚。端午期間,已有人采來艾草、菖蒲、柳條、桃枝,扎成一扎扎在市場出售。因百姓人家仍會在家門口掛上艾草、菖蒲、柳條、桃枝,喻為保宅的“平安符”,表達了人們祈求端午闔家安康的良好愿望。

20世紀80年代之前,惠州人大多自家裹粽子

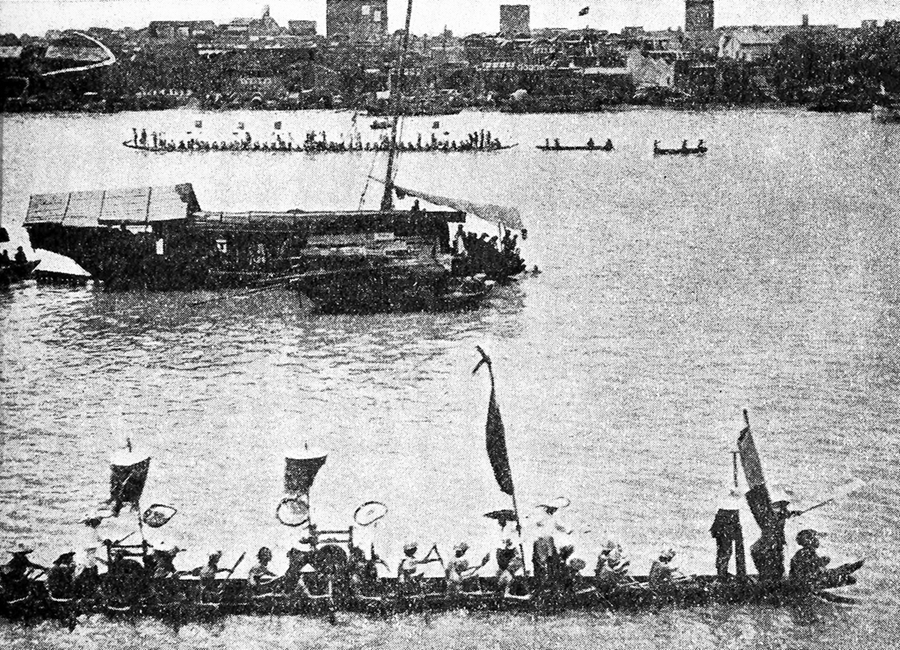

鵝城端午節有一重要內容,就是劃龍舟。有關記載,龍舟競渡乃古越人傳統習俗。珠三角遍布河塘水網,越人嗜食水產,以舟楫為家,為避蛟龍之害,將船造成龍式樣,因為龍是古越人崇拜的圖騰。惠州府志記載,惠州賽龍舟叫“扒龍船”。整個程序很是隆重:五月初一,有關人員先到水邊祭拜迎水神;初五正午,敲鑼打鼓,扛龍船到江岸。民謠有唱“五月五,龍船鼓,扒龍船,大江邊。”此時沿街居民燒香禮拜,表示歡迎。賽龍舟日很熱鬧,龍舟隊清晨5點就要出發,點香焚燭,抬著金豬去祭拜水神,然后隊員分吃金豬,事畢比賽開始。龍舟下水后進行水中搶青,一陣急槳沖擊一束樹葉,這種儀式等于舞獅子之前的搶青一樣,是一種求吉祥的象征。時至今日,賽龍舟已成為一種群眾性的體育競賽活動。

據聞一多先生考證,端午節是古代越人為祈求生命得到安全保障而舉行圖騰祭的節日,后來才與紀念詩人屈原聯系起來,有了端午時節裹粽子、吃粽子的習俗。在20世紀80年代之前,惠州人基本上是自家裹粽子。每逢端午節來臨,就三五成群上山采摘一種叫箬竹的葉子,其葉子呈紡錘形,散發清香的氣息,適合裹粽。同時還要尋找一種韌性的草來扎實粽子,這種草也可以編席子,人們管這草叫席草。

時光已進入2023年,雖然,曾經的箬竹林地和席草地早已開發成林林總總的住宅小區,如今食品也極其豐富,人們不分四季都可買到粽子。然而,有關端午的傳統習俗和風氣,已如盤根的大樹深植民間。

(苗理潔)

②古代惠州人怎么過端午

6月22日是端午節,端午節的由來和文化意義,已見諸各處,這里就不贅述了。今天嘗試從惠州的故紙堆中,窺探一下古代惠州人是怎么過端午節的。

賽龍舟是端午節最重要的活動

先看看歷代惠州方志中關于端午節習俗的記載。

明嘉靖年間《惠州府志》載:“端午,舊自初一至初六于西湖為龍舟競渡戲,縣司循常備物設筵迎候為樂,近痛示諭民乃恥格,惟角黍相餉,艾虎懸門而已。”

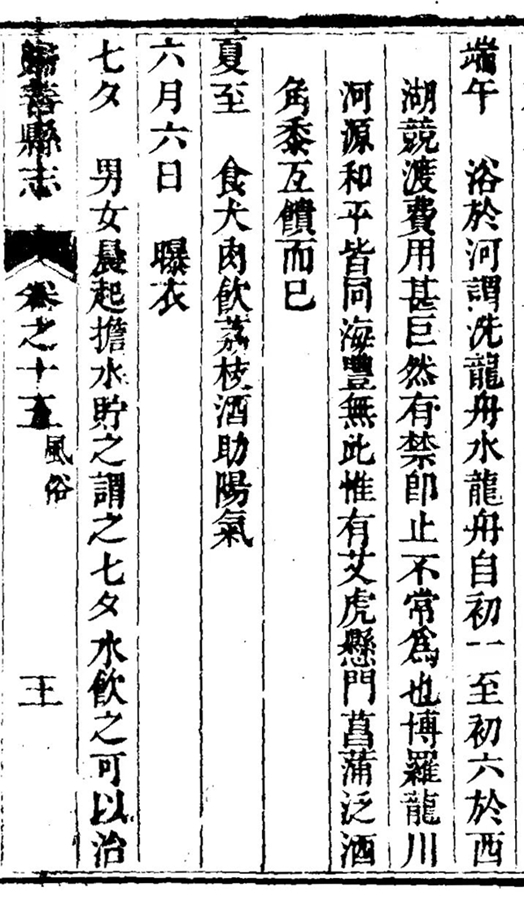

清乾隆年間《歸善縣志》載:“端午,浴于河,謂洗龍舟水,龍舟自初一至初六為于西湖競渡,費用甚巨。然有禁即止,不常為也。博羅、龍川、河源、和平皆同,海豐無此,惟有艾虎懸門,菖蒲泛酒,角黍互饋而已。”

清乾隆年間《博羅縣志》載:“端午,懸蒲艾于門,具酒肴祀其先,為角黍相饋遺。士大夫家亦有飲菖蒲、雄黃酒者,不盡爾也。自一日至六日有龍舟競渡之戲,然啟斗傷財,官榜禁之即止。”

民國初年東江上的龍舟賽。 嚴藝超翻拍

從中不難發現,賽龍舟可謂是端午節最重要的活動,且“費用甚巨”。明清時期,惠州端午節賽龍舟的主要場地是西湖,高聳的惠州府城墻則是最好不過的觀景臺。明代惠州名御史利賓《端午觀西湖連舟之戲有感》詩云:“獨上層軒豁遠眸,紛然童冠滿城頭。共看虬龍奮鱗角,懶聽鑼鼓亂歌謳。須臾竹外紅妝度,仿佛云間玉女游。無限風光付年少,憑欄搔首思悠悠。”

清雍正年間歸善知縣孫能寬又有《五日觀西湖競渡》,詩云:“天中佳節日,到處奪先標。誰似西湖上,猶同汨水招。飛鳬龍作勢,菰黍彩纏腰。長命誰家縷,今朝續幾條。”“虬龍”“飛鳬”等字詞,可見西湖競渡之激烈。不過這和民國時博羅蘇村的東江賽龍舟相比,那就小巫見大巫了。“每當端節,輒駛集江中,互相角逐,勝負橫蠻者,暗攜槍械,于必要時則舉以示威,以博最后勝利。”真夠拼的!為了避免各鄉因此械斗,博羅縣府不得已嚴令賽龍舟時不得私攜槍械。

與博羅蘇村相鄰的李村,龍舟競渡的傳統也相當久遠。明代興寧詩人張天賦有《李村觀競渡臨流賦詩言志》云:“幾度看花空放眼,禮村今日醉壺觴。羅浮欲上飛云頂,誰向江天弄渺茫。”

別看張天賦是一個科場失意的落魄文人,他筆下的東江龍舟競渡,頗有氣勢。東江與西湖的地理環境不同,遠處更有嶺南第一山羅浮山作背景,大江大河,奮楫其中,暢快淋漓。

端午節與女性有關的習俗也非常豐富

端午節并非是一個只有男性大放異彩的節日,女性的角色也非常重要。孫能寬的詩中還提到“長命誰家縷,今朝續幾條”,反映的是端午彩絲纏臂之習俗。俗謂五色絲線是“長命縷”或“長壽絲”,纏繞女人手臂可以青春不老、長命百歲。從惠州地方史志文獻來看,端午節習俗似乎和女人并沒有獨特的聯系,不外乎是吃粽子、掛菖蒲、戴香囊、賽龍舟,但從更多的詩詞文獻來看,端午節與女性相關的習俗也非常豐富。利賓詩中“須臾竹外紅妝度,仿佛云間玉女游”,便能領略一二。

這一點在大文豪蘇東坡的筆下,更是展現無遺。其《浣溪沙·端午》作于宋紹圣二年(1095)端午節前一天,即五月四日。詞云:“輕汗微微透碧紈,明朝端午浴芳蘭。流香漲膩滿晴川。彩線輕纏紅玉臂,小符斜掛綠云鬟。佳人相見一千年。”這是東坡在惠州度過的第一個端午節,他用情意綿綿的筆觸,記錄了惠州女士們歡度端午佳節的情景(女主人公當然是紅顏知己王朝云)。上闋里,美女們用芳草沐浴,畫著精致的妝容準備迎接端午節的到來,下闕則通過美女們纏彩線、掛符箓來彰顯端午習俗。

端午洗蘭浴,是我國古老而悠久的節日習俗。《楚辭·九歌·云中君》云:“浴蘭湯兮沐芳,華采衣兮若英。”通過沐浴芳蘭的習俗,即可滌污添香,又可辟邪佑福。小符,即用香草等藥材做成靈符或香囊,戴在女人頭上,可以辟邪平安。“沐蘭”“掛符”這種事,當然只有美女才能付諸實施。清乾隆年間,廣東才女陳廣遜跟隨父親陳次文(任歸善教諭)來到惠州,有詩《端陽日歸善學署中作》云:“依親三度泮林中,兩遇端陽荔大紅。踏草與誰登鶴嶺,沐蘭隨意坐松風。鱣衙殷望梟羹賜,綘帳欣看艾醑同。憶侍慈幃共佳節,向來行樂半成空。”梟羹,是用梟(貓頭鷹)肉制作的羹湯,古代曾經是一種節令食品,分別出現在夏至或端午,后來成為皇帝端午節賜宴中的特殊食物,是古代端午節文化的一個重要組成部分。看來惠州當地官員也有五月五日食“梟羹”的習俗,寓有除絕邪惡之意。陳廣遜女史還提到了荔枝。端午節正是荔枝成熟上市之季,在惠州過端午節的文人墨客,自然有詩紀之。如清康熙年間的歸善知縣邱嘉穗,其《端午積雨》詩曰:“連旬風雨暗江干,節屆端陽尚薄寒。漫送畫舡喧鼓吹,空教翠袖倚欄桿。榴花艷過初垂實,荔子香來乍上盤。安得祝融開景象,南天朱鳥盡飛翰。”

邱嘉穗筆下的端午和今天的端午倒是有幾分相似,“風雨”“薄寒”“荔子”……邱嘉穗是清代歸善縣難得一見的能吏,從他的詩集能看到他在惠州四處奔波操勞的身影。

惠州文獻里關于端午節的詩文并不多,且像江逢辰、韓榮光、劉統基等重要惠州詩人,其詩集里也未見有與端午相關的詩篇,這不能不說是一種遺憾。(嚴藝超)

③ 端午節的嶺南遺風

農歷五月初五端午節,亦稱“端陽節”,在惠州則有“五月節”之謂。作為中國四大傳統節日之一的端午節,蘊含著豐富的情懷和文化,可堪寄取、細細品味。

時至今日,吃粽子、扒龍船、掛菖蒲、燒午時香、戴香囊等傳統習俗,承載著中華優秀傳統文化,沁潤點綴人們的生活。

清乾隆年間《歸善縣志》有關端午習俗的記載。 侯縣軍翻拍

“一斗米粽,又有食又有送”

端午節首先是個跟吃有關的日子。飲酒和吃粽子是端午節主要習俗,據清乾隆《廣東通志》載,“(五月初)五日,飲蒲酒、饟角黍。”

端午有飲酒之風,所喝之酒有二,一為菖蒲酒,一為雄黃酒,以辟邪驅晦。至于“角黍”即粽子,“饟”即餉,即饋贈之意。南朝梁宗懔《荊楚歲時記》說:“夏至節日食粽。按周處《風土記》謂為角黍,人并以新竹為筒粽。”北魏賈思勰《齊民要術》也有載:“《風土記》注云:先以二節日用葉裹黍米以淳濃灰汁煮之令爛熟,于五月五日夏至之。黏黍,一名粽,一名角黍,蓋取陰陽尚相裹未分散之時象也。”陰陽尚相裹未分散之時象,和諧團結的氣象,意頭甚好,當然深得凡是講究好意頭的廣東的喜歡,用來饋贈再適合不過。

另據宋人托名晉代嵇含所作《南方草木狀》記載:“建安八年,交州刺史張津嘗以益智子粽包餉魏武帝。”魏武帝,即曹操,文韜武略,也是愛吃之人。可以看出,早在漢末,嶺南粽子已成為貢品。

裹粽子和饋贈粽子,在南粵大地流傳較早,延續至今。

惠州的粽子主要有兩種,堿水粽和咸粽。在惠州民間,也一直有“角黍互饋”習俗,鄰里親友互贈粽子,品嘗各家手藝,如諺語云:“一斗米粽,又有食又有送。”

“擎荔薦祖考,碟犬以辟陰氣”

夏天炎熱,要吃清淡,這是常識。而能反常識,又不傷身還有益,恐怕廣東人最有發言權。

廣東尤其是珠三角,水網密布,端午節賽龍舟蔚為大觀。如惠州民諺說,“五月節,扒龍船,龍鼓響,大江邊。”聲勢浩大龍舟賽完后,人們大擺龍舟宴會,龍舟選手、鄉民歡聚一堂,喝酒吃肉,大快朵頤,一來補充體力,二來品嘗美食。

端午通常恰逢夏至時節,也是嶺南佳果荔枝大量上市之時。清乾隆《廣東通志》說,“夏至日擎荔薦祖考,碟犬以辟陰氣。”夏至品荔枝、吃狗肉,因為夏天的瘴病之氣太重,勞作又太辛苦,以熱吃辟除其氣,大補身體,若中醫所說“冬病夏治”,可謂時尚,亦是一種境界。

這可以說也是嶺南遺風。正如廣東文化學者周松芳分析的那樣:“嶺南先人在夏季大吃在常識中認為熱氣的東西,比如狗肉。個中因由,我想是因為夏季炎熱,嶺南尤其炎熱,一般情形下,人會食欲減退,身體消瘦。這在嶺南可不行,夏季正是勞動最艱辛的季節,不吃,不大吃,怎么行呢!而要吃,清淡的東西于身體無補,熱氣的東西又難以消受,怎么辦呢?這就是咱們嶺南先人飲食文化的高妙處,大吃熱吃,而能舒服受之。”

“辟惡祛毒,避開邪祟”

在古人眼中,農歷五月又稱為“毒月”“惡月”,端午節是祛病防疫的重要節點。

端午節期間,為一年之中的洪水泛濫期,惠州話稱“龍舟水”。洗“龍舟水”由此成為惠州民間一項重要的去邪求吉風俗,惠州坊間認為,小孩洗“龍舟水”后不生癤、不長痱,成年人洗了會走好運。端午當天午時12點到1點的“龍舟水”,稱“午時水”,惠州近郊及惠東山區等都有打“午時水”的習慣,打井水或在河邊挑回河水,給家人洗澡辟邪。

為“辟惡祛毒,避開邪祟”,端午當天,人們還會采菖蒲、艾蒿各一小扎懸掛于門前,或在門口、室內燃燒“午時香”——午時香,有的地方也叫“松香”“蚊香”,多用硫磺、艾葉、木糠(或米糠)混作原料,外面用粗紙包成條狀,約與拜神祭祖燒的大香一般大,點燃驅除蚊蠅蛇蟲。過去,惠州人還常用雄黃酒殺五毒,將其灑在屋邊墻角,以祛毒蟲。在端午當天,大人會給小孩子佩戴用香料做成的香囊,以辟邪保平安。

惠州知名畫家黃澄欽在其《鵝城舊事——惠州風俗圖說》介紹,縫制香囊(惠州話“香包”)是惠州婦女的一項傳統手工藝。在五月節前,她們用綢布或花布作面料,用絲線縫制成一個小布袋,接著往小布袋里面填充配有雄黃的香料,再把填充口縫制密封,這樣香囊就做成了。由于香囊內有雄黃,散發出來的香味能避邪氣,有益身心健康。每逢節日到來,大家佩戴著各式各樣香囊比美相贊,充滿著節日歡樂氣氛。

這些習俗背后蘊藏著民間智慧與生活經驗。追根溯源,端午節是一個驅毒避邪、禳災納吉的節令,所以端午的祝福是“端午安康”。(侯縣軍)