原標題:

一聲鄉音一縷鄉情 一句方言一段鄉愁

惠州將搭建“專業+民間”人才隊伍,加強方言的保護與傳承

“用文化喚起記憶,用方言喚醒鄉愁。”語言雖然沒有生命,但它卻富含生命張力,成為訴說歷史的文化符號,人與人之間情感聯系的紐帶。“(ngai)是客家人,紅紅火火……”在海外惠州同鄉會議演出的舞臺上,每當這首客家歌曲響起時,都能潤濕臺下一大片觀眾的眼眶。

在惠州,江河湖海交匯,古時農耕文明與商貿經濟交相互融,孕育出惠州話、客家話、粵語、閩南話、畬語、軍聲等多種方言,也衍生了惠東漁歌、惠陽皆歌、客家山歌等多項國家省市級非遺。

日前,在惠州市政府官網民意直通車上,有市民發帖建議惠州“建立跨區協作機制推動客家方言傳承保護構建語言資源有聲數據庫”,在網上引起關注。緊接著,惠州市文化廣電旅游體育局針對該建議展開回復,并在其官方網站上發布《對惠州市十三屆人大三次會議代表建議第20230054號的答復》,總結了近些年惠州在方言保護上所做的工作,并確認惠州不僅將繼續加強方言相關非遺的整理,還將制定出版相關書籍資料,加強惠州方言人才隊伍建設,形成“專業+民間”的方言保護和研究人才格局,推動方言在惠州本地的繼承與發展。

通過精彩的畬族文化演出,帶動方言傳承

方言類節目熱度提升

上世紀的惠州,娛樂消遣項目沒有今天這般多。那時,大人們展喉切磋唱功,孩童們唱著童謠嬉笑打鬧,就是大家的解悶方式。

從地域上分,惠州橋東、橋西以及汝湖等東江部分地域講的是惠州話,惠州話在其發展脈絡中,衍生出了寶貴的汝湖漁歌和惠州童謠。在老惠州人的記憶中,總有這么一幕:夏日黃昏,暑氣漸散,小伙伴們圍在一起,一邊唱著《查蓮子》一邊玩游戲:一個小伙伴站出來,其他人圍著他邊轉圈邊唱:“查蓮子,子連天,查到觀音腳面前。水淼淼,入茶壺……”其間,小伙伴中有一人手里拿著小玩意,歌停,全部孩子雙手都舉起來,由站出來的小伙伴去猜誰手里有東西,猜不出來受罰,或拍一下腦袋、或捏一下耳朵,罷后哈哈大笑又進入下一輪……

而今,這份“泛黃的記憶”在惠州不少小學幼兒園中“重啟”,唱童謠做游戲成了新潮流。惠州市民俗專家林慧文向羊城晚報記者介紹,近幾屆惠州市民間藝術博覽會都設有童謠比賽;再加上方言(童謠)進校園、方言(童謠)進電視臺等普及活動的開展,包括童謠在內的方言活動,獲得了家長與學生們的廣泛歡迎。僅2020年的“惠州市童謠表演賽”,就有《客家節日歌》《月光光》等50余個惠州客家方言和惠州文化等朗誦、歌舞、美術、工藝類作品獲獎,占獲獎作品數的32%。

近幾年,惠州方言的普及工作效果顯著。惠州市非遺中心主任袁學歡也向記者透露,惠州非遺中心與惠州學院搭建了教學共建平臺,2022年開始將客家山歌送進校園,作為大學生的選修課,每次都是一搶而空。林慧文告訴記者,20世紀80年代末,他受委托出版了《惠州民間歌謠》一書,該書一開始并不受歡迎,近十年卻突然“火”了,在惠州生活過或者祖籍在惠州的年輕人,會特地找這本書作為伴手禮送給朋友。

惠州市文廣旅體局相關負責人介紹,近幾年惠州出現了不少方言類節目,都深受當地觀眾喜愛。如惠州電視臺推出的《探尋客家民俗》《尋訪客家民居》《客家小吃全攻略》《客家人物故事》等系列節目,還有博羅縣融媒體中心開設客家話節目《瑤瑤看博羅》,龍門融媒體中心開設本地方言節目《街坊話題》等,深受觀眾們的喜愛和追捧。

《畬語課本》(第二冊)發布

有趣的“隔代親”現象

“春天起來魚上竿,漁民阿哥工作忙,今日打魚大著進(收獲)了,朝朝晚晚上市場,有錢下袋了……”汝湖漁歌是惠州市級非遺,是內河漁民的一種集體記憶,記錄和重構了他們200多年的生產生活歷史。

不同于沿海漁歌在驚濤駭浪中鑄就的剛烈,也沒有拉網號子的高亢,東江上的汝湖漁歌依著惠州方言行腔,且吟且唱、如詩如畫,描繪一方水土、一地風情、一份心緒,從容地釋放,委婉地傾訴,詠嘆式的小調韻味無窮,“以往東江上的漁民就以汝湖漁歌排解憂愁,愉悅心情。”汝湖鎮文化站有關負責人介紹,“一首漁歌就是一段珍貴的生活記錄。不僅漁民之間會斗歌,夫妻之間也會以歌對答,內容詼諧,嬉笑怒罵皆由歌出。”

據記載,早在清代中期,汝湖漁歌就已開始傳唱。民國至上世紀60年代,漁歌仍盛行于汝湖一帶,現在只剩少數漁民還在吟唱。近兩年,汝湖每年都會舉辦漁歌大賽,在民眾中掀起新潮流。

隨著相關工作的加強,汝湖漁歌、惠州童謠出現了一種有趣的 “隔代親”現象,即80、90年代娛樂方式增多,注意力被轉移,許多80、90后未曾接觸過童謠、漁歌,為人父母后,對其的興致也并未提升,但他們的小孩卻對童謠、漁歌有著出乎意料的熱情。原因在于這些80、90后平時忙于工作,小孩基本上由爺爺奶奶或外公外婆幫忙照顧,老人的童年又都是與童謠、漁歌相伴度過,潛移默化之下,小孩學會了哼童謠、唱漁歌。“即便不會唱跟講,但大部分都聽得懂。”林慧文說,這種情況下,稍微引導下,小孩就可以熟練地運用方言了。

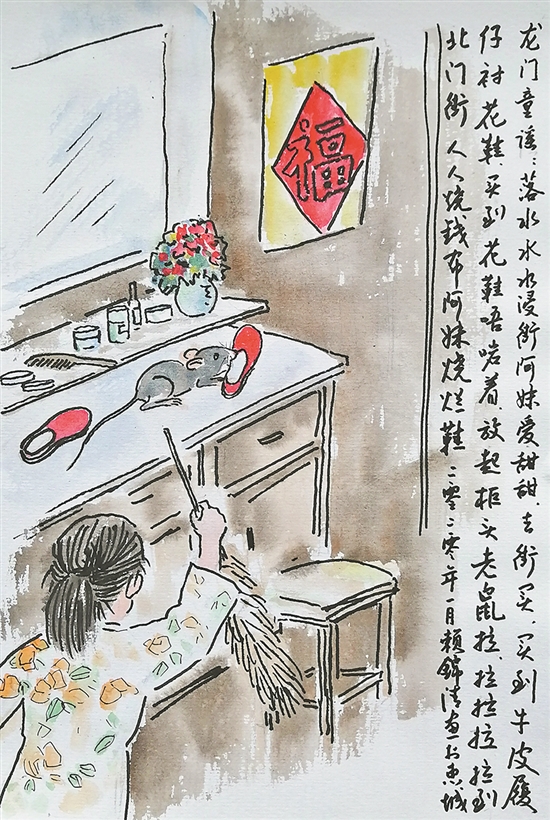

童謠漫畫 惠州市民間文藝家協會供圖

多種方言在惠共存

“惠州是一座包容的城市,因其獨特的交通地理位置,不少部落族群在惠州境內交融,語言也在此交匯,才形成了多方言并存的局面。”林慧文表示,惠州市區橋東橋西一帶、博羅縣城以及惠東梁化古鎮主要是講惠州話,惠陽及惠州山區主要講的是客家話,惠東沿西枝江一帶主要是福佬話、沿海一帶是軍聲,龍門一帶和博羅某些鎮街因靠近廣州,講的是粵語;而畬族、瑤族語言則分布在博羅、惠東和龍門固定的族群聚集地。

“惠州方言若是要在地圖上切分,可以東江和西枝江為界定。”林慧文說,各種方言的聚集都有其歷史背景,以惠州話為例,它是惠州方言最久的語種,古稱“循州話”,“循州”是惠州宋代以前的稱謂,由此可推斷,惠州話的流傳歷史可追溯至千年前,其集中地也為歷史上的商貿聚集地,主要以水東街為中心,分布在東江沿岸。

一直以來,都有惠州話即客家話的爭論,林慧文表示,惠州轄區內,惠州話的歷史較客家話要久遠,惠州話有千年的歷史,客家人遷入惠州僅有400多年,且在音調上也有區別,惠州話為4聲調,客家話為6聲調,“只能說兩者在文化交流中存在一定的共性,但并不能說兩者間有歸屬關系,而這也恰巧是惠州包容城市精神的生動展現。”林慧文表示。

據歷史資料記載,客家人從粵北、閩西、贛南遷居惠州,已有400多年歷史,由于到惠時,有利的位置都被占據完,只剩下山區,故而聚集在山區,他們對山而歌,疏解煩悶,后有了“逢山必有客,有客必有歌”的佳話,才有了客家山歌等非遺。

因地域區別,客家山歌又細分為惠東、龍門、博羅山歌和惠陽皆歌等,其中,惠陽皆歌于2013年12月入選省級非物質文化遺產名錄,因人人都能唱、人人都愛唱,有皆唱之意而得名。

童謠漫畫 惠州市民間文藝家協會供圖

方言有了傳承好方式

由于歷史的原因,不少耳熟能詳的童謠逐漸淡出人們的視線,幾成“絕唱”。如何保護和傳承陪伴惠州人成長的方言,讓它們煥發新的生機,仍是惠州當下亟須破解的文化命題。

童謠小愛好者楊婧菡的爸爸楊先生表示,惠州童謠傳承面臨的最大尷尬是方言缺失,“讓孩子接觸和學習方言,可以先從朗朗上口、童心童趣的童謠入手,給方言留下生存和傳播的空間,否則,不要說童謠消亡,方言也終將消失。”

林慧文表示,童謠的傳唱跟惠州話的繼承有著緊密的聯系,童謠是惠州話傳承的載體之一,童謠朗朗上口,有旋律,容易學,有關政府部門應該與惠州民協一起,推出系統化的活動,讓孩子們參與其中,發現童謠的樂趣和惠州話的韻味,“不僅能夠唱好童謠,還能講好惠州話”。

橫河鎮嶂背畬族村是惠州博羅唯一一個少數民族村,此前并無畬語相關文字,畬語的傳遞只能依靠大家口語相傳。惠州市人大代表、嶂背耀偉畬族小學校長雷金球告訴記者,當時他非常擔心,如果大家現在不重視畬語,20年、30年后,畬語可能就會消失,一來,嶂背村不少年輕人外出務工,村里多是外來媳婦不會講畬語,許多家庭慢慢少講或不講畬語;二來,畬語使用率逐年降低。

為了搶救畬語,雷金球在學校內每周開設一節畬語課,并聯合暨南大學教授范俊軍等人,經過多年的摸索梳理,于2015年編著了全國首本畬語教材,教材內容豐富且易懂,哪怕完全不懂畬語的人也可以通過這本教材學習。“現在我看到學生在學校經常用畬語交流,甚至還有些漢族學生講畬語,說得比畬族人還好呢。”雷金球說道。

與此同時,雷金球尋找團隊創作了原創畬族舞蹈“竹竿舞”,舞蹈結合了畬族人民采茶等習俗,將畬族習俗融入舞蹈。2017年6月,雷金球帶領學生參加央視《鄉村大世界》海選,民族特色舞蹈《畬娃》吸引了不少人的眼球。今年4月份,博羅舉辦首屆畬族文化節,現場不僅有特色的畬族歌舞表演、長桌宴會,還舉行了惠州市畬族文化傳承館開館暨畬語課本發布儀式,保護傳承畬語。

據介紹,目前惠州整理編撰了《惠州方言》《閑話惠州方言俗語》《水北民謠》《惠州童謠》等書籍。除此之外,龍門山歌有11首入選《廣州地區民歌一百四十首》,4首入選《中國民間歌曲集成·廣東卷》。1987年編印的龍門縣民間文學“三套集成”——《龍門縣民間故事、民間歌謠、民間諺語集成》收入230首。

接下來,惠州全市各級各相關部門將繼續鼓勵和支持符合條件的涉及惠州方言的有關項目申報惠州各級非物質文化遺產項目名錄,并確保有專門的工作人員負責項目保護工作。其次,積極邀請非遺傳承人、曲藝家、方言專家和志愿者進校園作表演、開講座,指導學校開展方言傳承活動;再者,鼓勵各校園在拓展性課程開發中開設一些與惠州方言有關的童謠、諺語等地方課程,與圖書館聯合舉辦大型惠州話詩歌朗誦會,增強惠州方言的影響力和小朋友學習惠州方言的積極性。同時,挖掘盤活方言資源,鼓勵以惠州方言為素材的文藝作品創作,并出版更多介紹惠州方言的地方傳統文化書籍,加強惠州方言人才隊伍建設,形成“專業+民間”的方言保護和研究人才格局,廣泛宣傳惠州方言知識和拼讀方法,讓更多人了解惠州方言。

文脈鏈接

惠州現存的方言及分布區域(部分)

惠州是本土文化和客家文化、潮汕文化、廣府文化的交匯地,這里存在的方言形態主要有惠州話、客家話、廣府話、閩南話。此外,還有使用人數較少的幾種特殊方言,如軍聲、占米話、路溪話、平婆話、藍田話等。

惠州話

惠州話,又稱循州話、惠州本地話等,是流行于惠城區及東江流域部分地區的方言。惠州話已有上千年的歷史。據著名語言學家劉叔新考證,惠州話的產生比客家話早五六百年,可以追溯至東晉以前。唐宋時期,惠州話逐漸成熟、定型,其語音接近《廣韻》中記載的語音。南宋周去非的《嶺外代答》中記載的20個嶺南方言詞中有近一半是惠州方言詞,如朝、老兄、老弟、行前、細子等。惠州話既與廣府話相通,又深受客家話的影響,獨具特色。

客家話

客家話,是漢語七大方言之一,在惠州,客家話的使用范圍頗廣,惠州的惠陽區、惠東縣、博羅縣使用客家話的人口超過90%,惠城區、龍門縣等地也有部分人說客家話。這里的客家語屬于嶺南客家音系,土語詞匯多且詞匯內部一致性較高,入聲保留較為完整。

它代表著客家人幾千年來的遷徙歷史,“只要講客家,天下是一家”已成為海內外客家人的共識。

廣府話

廣府話,又稱粵語、廣州話等,是漢藏語系漢語族的一種聲調語言,在惠州龍門龍城、龍田、龍潭、龍華、永漢、麻榨一帶流行的龍門話是粵方言系統中的一種次方言。《龍門縣志·卷五》(民國版)記載:“縣屬語言用省話或用客家話,各區、鄉尚未一致,惟第一區純用省話耳。”這里的“省話”即廣府話。盡管在語法、音調方面,龍門話與廣府話略有差異,但大部分詞語、句法結構等基本相同。此外,博羅縣的園洲鎮和石灣鎮也是粵語方言使用區域。

畬語

在惠州博羅、惠東居住著畬族人,畬族人講畬語,畬語又稱畬民語或畬客語。

閩南語

閩南語來源于閩話而又自成體系,俗稱福佬話,方言諧音又稱學佬話、河洛話、鶴佬話等。自宋朝起,就有福建的先民為躲避戰亂陸續遷徙至惠州,惠城區、惠東縣、博羅縣、龍門縣等均有講閩南語的人口分布。

策劃/統籌 羊城晚報記者 陳驍鵬

文/羊城晚報記者 林海生 圖/王小虎