近日,在惠州市博物館舉辦的古琴文化知識講座活動上,惠州市古琴學會副會長陳敦齋將收藏的《予所巖碑記》拓片轉捐贈給惠州市博物館。

《予所巖碑記》在惠州黃龍古觀出土被發現,為明代著名學者廣東南海人龐嵩先生立于惠州羅浮山“予所巖”。該碑由藝術家曹暉先生拓得3份,陳敦齋轉捐贈給市博物館的版本即為其中一份。市博物館負責人表示,該拓片對研究惠州市陽明心學和惠州古琴文化歷史,均具有重要的歷史價值。

惠州市古琴學會副會長陳敦齋將收藏的《予所巖碑記》拓片轉捐贈給惠州市博物館。

“藉琴以為節性和情之具”

《予所巖碑記》特別記載了陽明心學傳人龐嵩在羅浮山講學的事情:“常與徐子邦仕輩講學對琴于此”。明嘉靖十七年(1538年),龐嵩來到惠州羅浮山講學,門生特地為他建講學場所,“予所巖”即當時所立。當時龐嵩對惠州徐邦仕等當地的生員進行講學,古琴正為音樂必修內容。

龐嵩作為陽明心學的傳人,在羅浮山講學時選擇古琴作為一種教學工具,以惠州當地生員群體為切磋琴藝的對象,龐嵩音樂教育面向的是文人群體,這與“不以言語文字為工”“多藉琴以為節性和情之具”的觀念息息相關。

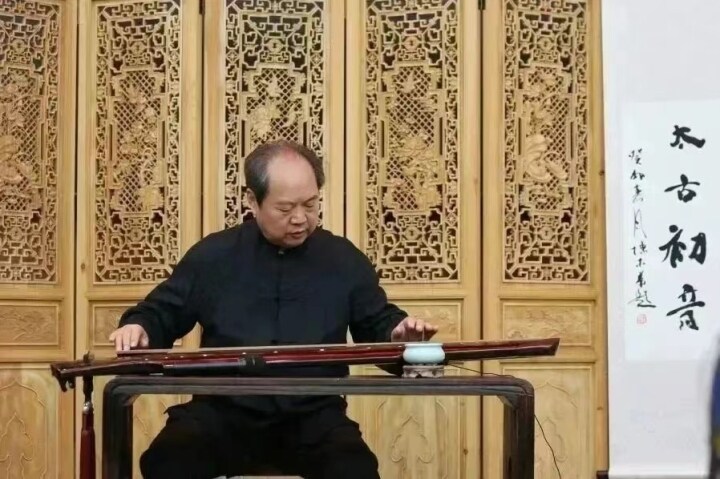

古琴名家李家安在市博物館古琴表演。

將琴作為“敦崇教化”工具

從龐嵩早年的教育經歷可以知道,王陽明是其與陳白沙思想的中介,其音樂思想也有受到王陽明的影響。王陽明在《傳習錄》里提到,彈琴是“日使之漸于禮義而不苦其難,入于中和而不知其故”的教育手段,王陽明強調音樂審美不但可讓學生的內心“入于中和”,也讓學生的外部行為符合國家禮儀,從而達到“化民善俗”“于風化有益”的效果。王陽明把音樂受眾更擴及平民百姓,“使愚俗百姓人人易曉,無意中感激他良知起來”。

明朝時期正是通俗音樂盛行期,王陽明認為“今之戲子,尚與古樂意思相近”,提高了戲曲的地位,這等同于他并不把民間音樂排斥在外。龐嵩在惠州專注古琴教學,也開了他“敦崇教化”“以變夷俗”的端緒,有意識地傳承王陽明“化民善俗”的音樂觀。

“共聽滄浪曲,知爾百口安”,滄浪曲即滄浪歌,是古代民歌代表,龐嵩在《宿安口》一詩中流露出他通過民歌、民俗音樂了解風化、教化。

羅浮山作為客家人的聚集地,客家山歌尤為盛行。明嘉靖《惠州府志》記載在博羅“月夜男女聚歌野外為樂,自古昔然”。當龐嵩進入羅浮山講學,不能不對博羅當地的民歌或客家山歌有所關切。

在惠州民歌或客家山歌中,“駁山歌”是主要形式。“駁”,惠州話有“駁接”之意,即跟著對方唱的山歌連接自己的山歌。龐嵩與生對琴的形式切合了當地民間風氣,更容易為惠州學子所接受。龐嵩在羅浮山講學時,從游者云集,與他靈活變通教學、教化形式有關。

嶺南書院·豐湖書院春節主題系列活動中的“宋式點茶”。

古琴推廣助推文化惠民

龐嵩是古琴普羅化的探索者,他讓古琴大膽接納客家山歌的形式,更好走向民眾。龐嵩故友翟宗魯與得意門生葉春及,讓儒家教義更好為惠州民眾以喜聞樂見的形式得到繼承,比如他們都大力發展了龍華陳孝女文化,積極推動孝女形象的塑造。

《予所巖碑記》的出土,讓我們看到了惠州陽明心學的文化探索,已融為惠州文脈的一部分。

“隨著國家對傳統文化的普及,古琴逐漸回歸大眾視野,而惠州對古琴的熱愛尤其給我印象深刻。”浙派古琴傳承人徐君躍如是說。中國古琴學會副會長馬杰2021年來惠表演時,也特別點贊了惠州的古琴文化氛圍和底蘊。

今天的惠州,古琴走出了書齋或文人集會,走入公共視野,走入民間節日。在新春、元宵、清明、重陽佳節等民間節日,古琴表演成為不可或缺的文化活動,為惠州火熱的文旅市場注入了一份活力。

2023年1月23日,嶺南書院·豐湖書院春節主題系列活動中的賞樂專場,古琴隆重出場;2月5日“不辭長作嶺南人——惠州元宵系列文化活動之游園雅集”活動中,也看到了古琴節目的身影。古琴不再小眾化,再一次與民俗文化走在了一起,讓市民感受到了時和年豐的年節氣氛。

4月13日,市博物館與惠州市古琴學會聯合舉辦古琴名家李家安的古琴文化知識講座,吸引了一百多位市民朋友的參與。市博物館相關負責人表示,古琴文化從小眾化走向社會大眾,更好地推動了以文化人、文化惠民。

惠州日報記者曾鏡明