įŁś╦Ņ}Ż║

╗▌ų▌×ķÅV¢|║Żč¾┤¾╩ą��Ż¼║Żč¾╬─├„╔Ž╦▌ų┴ą┬╩»Ų„Ģr┤·═ĒŲ┌

║Ż╔Ž├„į┬╣▓│▒╔·

ĪĪĪĪ╚╦čį║╬ų^ÄX─Ž����Ż┐Ųõ▒▒šĒ╬ÕÄX���Ż¼─Ž┼R─Ž║Ż��Ż¼Įķė┌╔Į║Żų«ķgĪ�����Ż╗▌ų▌Ą─Ąž└ĒŁhŠ│Š═Ž±╩ŪÄX─Ž╬ó┐s░µ�Ż¼ę▓╩ŪĮķė┌╔Į║Żų«ķgŻ¼ė┌╩Ū╣┼╚╦ĘQ╗▌ų▌Ī░┤¾║ŻÖMŪ░��Ż¼╚║╔ĮōĒ║¾Ī▒Ī░Ħ╔ĮĮ¾║Ż����Ż¼ą╬ä▌ą█ēčĪ▒ĪŻ

ĪĪĪĪ├„┤·▀M╩┐└Ņ┴xēčĖ³╩ŪĮoėĶ╚½Š░╩Į├Ķ└LŻ║Ī░╗▌ų«×ķ┐ż�Ż¼¢|Č¾├Ę│▒ų«ø_�Ż¼╬„Įė═Ī┌Mų«ä┘�����Ż¼▒▒žō£Ø╔žų«ųž�Ż¼─ŽŅ½▓│║Żų«ļU���ĪŻ│ń╔ĮŖW█ų����Ż¼Ą░Źu÷LīmŻ¼▓╗Č■╚²░┘└’Č°▀bŻ¼š\ą█┐żę▓�����Ī����ŻĪ▒

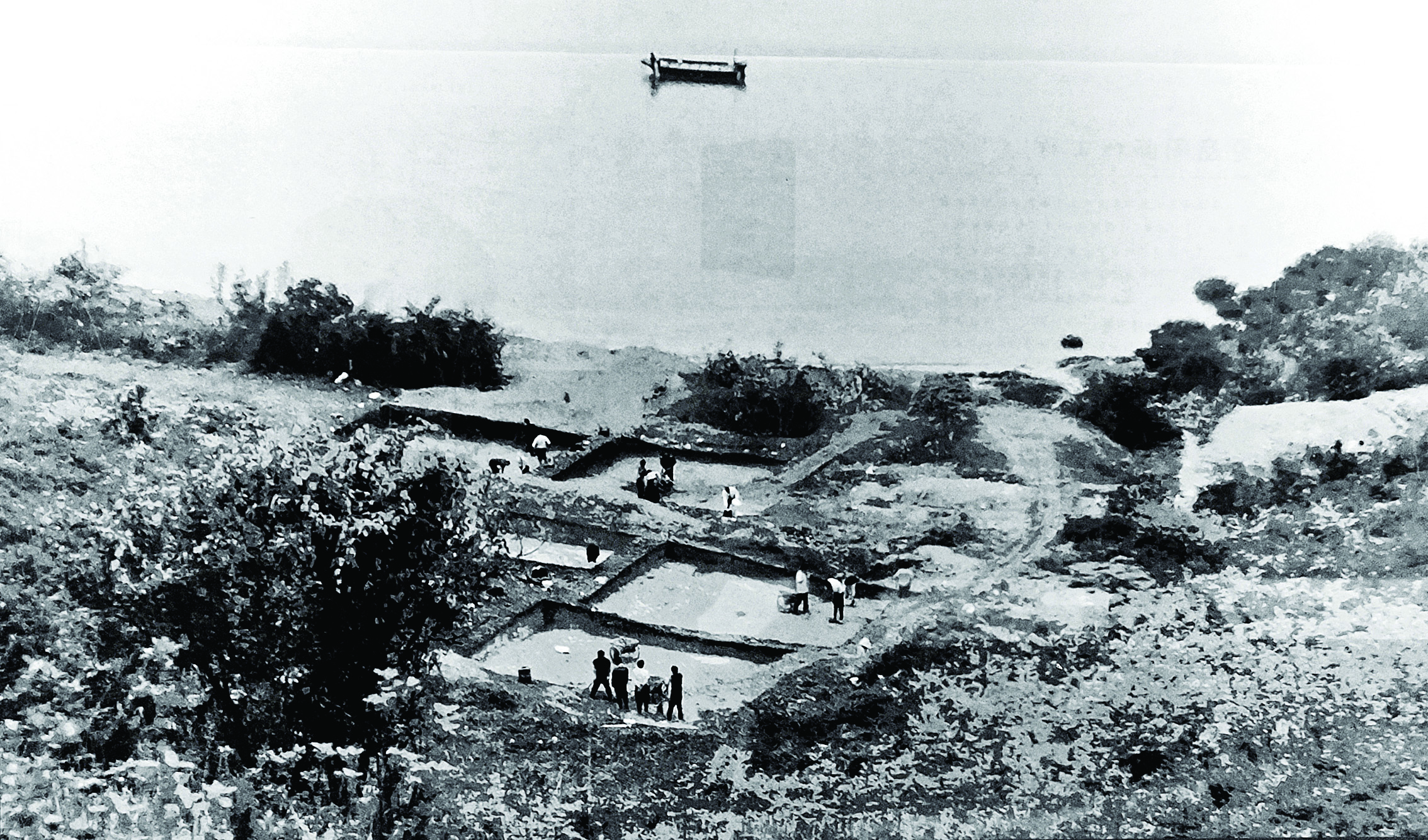

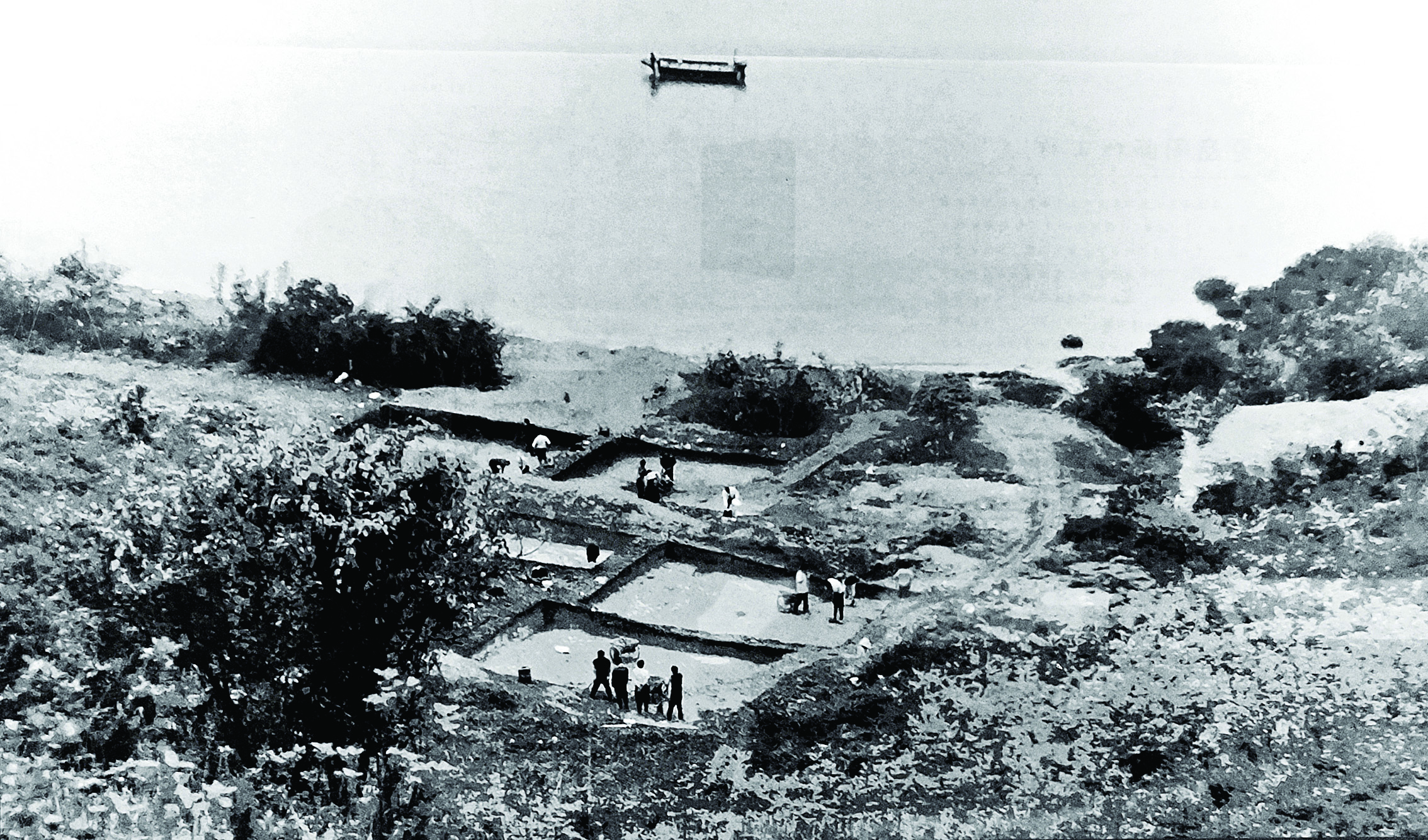

ĪĪĪĪš\╚╗����Ż¼╗▌ų▌ūįĦ║Żč¾╗∙ę“Ż¼┼c╔·ŠŃüĒ╩Ūę╗ū∙║Żč¾│Ū╩ąĪŻ¼F┤·Ąž└Ē┐╝▓ņ░l¼F�Ż¼╗▌ų▌╚½╩ą║Żė“├µĘe4520ŲĮĘĮ╣½└’��Īó║Ż░ČŠĆ281.4╣½└’Īó┤¾ąĪ║ŻŹu162éĆŻ¼Ī░ÅV¢|║Żč¾┤¾╩ąĪ▒├¹Ė▒ŲõīŹĪŻ

ĪĪĪĪ╬Ą╦{ų«Š│�Ż¼╔±├žČ°├└¹É��ĪŻ├„į┬Ū¦─ĻŻ¼╦«╠ņę╗╔½��Ż¼│▒Ų│▒┬õŻ¼╝ż╩Äų°║Ż╔Ž┤║Ū’╣╩╩┬ĪŻ╬Ą╦{Ą──Ž║ŻŻ¼ė┌╗▌ų▌Č°čį��Ż¼╝╚╩Ū╔·├³Ą──Ė╠ź���Ż¼ę▓╩Ū╬─├„Ą─ōu╗@�ĪŻ

ĪĪĪĪ┘Yį┤žSł

ĪĪĪĪĪ░├±╚╦┤¾░ļęįØO¹}×ķśIĪ▒

ĪĪĪĪę╗Ė∙┤ų╔░┴Ż╠šūŃŻ¼╣┼śŃČ°į·īŹŻ¼╦³┼cā╔Ė∙╚▒╩¦Ą─Ī░═¼░ķĪ▒Ż¼į°ō╬Ųę╗ų╗╚²ūŃČ”┴óĄ─╠šŲ„����Ż¼×ķ╣┼╚╦╔·╗Ņų«ė├����ĪŻ▀@╩Ū2007─Ļ┐╝╣┼╚╦åTį┌╗▌¢|ŲĮ║Ż²ö╔Į░l¼FĄ─ę╗┼·ą┬╩»Ų„Ģr┤·═ĒŲ┌▀z╬’ųąĄ─ę╗╝■����ĪŻ│÷═┴▀@ą®╬─╬’Ą─▀zųĘŻ¼ŠÓĮ±╝s4500─Ļ���Ż¼╩ŪŲ∙Į±×ķų╣╗▌ų▌čž║Ż░l¼FūŅįńĄ─╚╦ŅÉ╬─╗»▀z┤µŻ¼▀@šf├„ų┴╔┘į┌4500─ĻŪ░Š═ėą╚╦ŅÉį┌╗▌ų▌čž║�����Ż╗Ņäė����ĪŻ

ĪĪĪĪīŹļH╔Ž�����Ż¼ą┬ųąć°│╔┴óŲ∙Į±����Ż¼┐╝╣┼╚╦åTŽ╚║¾į┌╗▌¢|┐╝ų▐č¾²łų█╔Į�����ĪóŲĮ║ŻČ┤╔Ž¶®Ēį╩»���Īó┤¾üå×│╝āų▐ŹuĄ╚Ąž▓╔╝»ĄĮ╩»Ų„║═╠šŲ¼����Ż¼▒Ē├„¢|ĮŁŽ╚├±į┌ą┬╩»Ų„Ģr┤·═ĒŲ┌ęčĮøį┌║Ż▀ģ���Īó║ŻŹu╔Žä┌ū„�����Īó╔·╗ŅĪ¬Ī¬╦¹éā╝µĄ├║ŻĻæų«▒Ń����Ż¼▓╔╝»ĘNų▓ØO½C�����Ż¼Ė¹į┼å¢║ŻŻ¼×ķ╗▌ų▌Üv╩Ęų«Ģ°═┐─©╔ŽŠ├▀h║±ųžĄ─Ąū╔½����ĪŻ

ĪĪĪĪ║Żč¾��Ż¼ęįžS╩óĄ─┘Yį┤Ż¼ū╠Bų°▀@ę╗ĘĮ╦«═┴����Ī�Ż╗▌ų▌ūį╣┼║Ż╩┬Ę▒śs����Ż¼╣┼┤·╗▌ų▌╚╦├±ę└┐┐žSĖ╗Ą─║Żč¾┘Yį┤Ż¼Å─╩┬¹}śIĪóØOśIĄ╚╔·«a╗ŅäėĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌╩ąÖn░Ė^ą┬Į³│÷░µĄ─ĪČ╗▌ų▌║å╩ĘŻ©╣┼┤·▓┐ĘųŻ®ĪĘųĖ│÷Ż¼Ī░╗▌ų▌ėą281.4╣½└’Ą─║Ż░ČŠĆŻ¼ØO¹}śI����Ż¼╠žäe╩Ū¹}śIŽÓ«ö░l▀_�����Ż¼ÜvüĒ╩Ū╗▌ų▌ĮøØ·Ą─ų¦ų∙«aśI��Ż¼š■Ė«žöš■╩š╚ļĄ─ųžę¬üĒį┤Ī���ŻĪ▒

ĪĪĪĪ╬„Øh╦Š±R▀wĪČ╩ĘėøĪżžøų│┴ąé„ĪĘŠ═ėąėø▌dŻ║Ī░ŅIŻ©╝┤ÄXŻ®─ŽĪó╔│▒▒╣╠═∙═∙│÷¹}����Ī����ŻĪ▒┐╔ęŖÄX─Ž«a¹}Ą─Üv╩ĘŠ├▀h��ĪŻ─Ž│»ĪČ╦╬Ģ°ĪĘėø▌dŻ¼¢|ĢxŽ╠║═┴∙─ĻŻ©331Ż®��Ż¼Ęų─Ž║�Ż┐ż▓®┴_┐hĄžų├¢|╣┘Īóė└ŲĮČ■┐ż���ĪŻ¢|╣┘┐żų╬įŁį┌īÜ░▓─ŽŅ^Ż¼ų┴─Ž²R▀wų╬ė┌æč░▓┐hŻ¼æč░▓┐hŠ│┤¾▓┐╝┤ī┘Į±╗▌ų▌╗▌¢|┐hĄž�ĪŻĢx┼ߣYĪČÅVų▌ėøĪĘėąėøŻ║Ī░¢|╣┘┐żų¾¹}���Ż¼┐Śų±×ķĖ¬��Ż¼ęį─ĄŽĀą╝─Óų«Ż¼¤²ė├Ų▀Ž”ę╗ęūĪ▒Ż¼▒Ē├„ų┴▀tį┌Ģx┤·��Ż¼╗▌¢|’■ŲĮ░ļŹučž║ŻĄžģ^ęčėąŠė├±ų¾║ŻųŲ¹}��ĪŻ▒▒╦╬ĪČį¬žSŠ┼ė“ųŠĪĘėųĘQŻ║Ī░╗▌ų▌Üw╔ŲĄŁ╦«ę╗¹}ł÷����Ī���ŻĪ▒▀@└’╦∙ėøĄ─Ī░ĄŁ╦«¹}ł÷Ī▒����Ż¼╬╗ė┌Į±╠ņ╗▌¢|ŲĮ║Żę╗ĦŻ¼┐╔ęŖ╗▌ų▌¹}śIĄ─¹}ł÷╗»╔·«aų┴▀tį┌╦╬┤·ęčĮøą╬│╔����ĪŻ

ĪĪĪĪĄŁ╦«¹}ł÷į┌š¹éĆÄX─ŽĄžģ^┼eūŃ▌pųž�����ĪŻō■ĪČ╦╬Ģ■ę¬▌ŗĖÕĪż╩│žøĪĘėø▌dŻ¼─Ž╦╬ĢrŲ┌ĄŁ╦«¹}ł÷Ą─«a¹}┴┐▀_░┘╚f╩ąĮ’ęį╔ŽŻ¼į¬┤¾Ą┬─ĻķgĪČ─Ž║ŻųŠĪĘät£╩┤_ėø▌dĄŁ╦«¹}ł÷─Ļ«a┴┐�Ż¼ĘQĪ░ĄŁ╦«ł÷Ż¼ų▄Üq╔ó▐k¹}ę╗Ū¦Ų▀░┘░╦╩«╦─ę²Ī▒���ĪŻ║═ÅV¢|Ųõ╦¹¹}ł÷ŽÓ▒╚Ż¼ĄŁ╦«¹}ł÷Ą──Ļ«a┴┐╠Äė┌ųą╔Ž╦«ŲĮ��Ż¼ŪęŽÓ«öĘĆČ©�����ĪŻ

Ė█┐┌¹}╠’�����ĪŻ

ĪĪĪĪō■ĪČ╗▌Ļ¢¹}śIųŠĪĘėø▌dŻ¼▒▒╦╬ĢrŲ┌Ą─╗▌ų▌¹}śIŽÓ«öĘ▒śsŻ¼╗▌ų▌ōĒėąę╗éĆ╬„─ŽŲūį╔Ņ█┌¹}╠’����Īó¢|▒▒ų┴║ŻžS���Ż¼čėŠdĮ³600╣½└’Ą─┼R║Ż«a¹}Ħ�����ĪŻ

ĪĪĪĪĄŁ╦«¹}ł÷Ą─žSł¹}«a�����Ż¼×ķ╗▌ų▌─╦ų┴╗ø¢|Īó┌M─ŽĪóŽµ─ŽĄ╚Ąž╚╦├±╠ß╣®▒žąĶĄ─╔·╗Ņ╩│¹}���Ż¼╝╚×ķųąčļžöš■žĢ½I┴╦┐╔ė^Ą─ČÉ┘xŻ¼ĄžĘĮš■Ė«ę▓Å─ųąĄ├└¹Ż¼═Ųäėų°ģ^ė“ĮøØ·Ą─░lš╣║═ĄžĘĮ╔ńĢ■Ą─▀M▓Į��ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌║Żč¾ØOśI═¼śė░l▀_�ĪŻ╦Õ╠ŲĢrŻ¼ųT┐ż├┐─ĻČ╝ꬎ“│»═ó▀MžĢ«aŲĘĪŻ╠ŲČ┼ėėĪČ═©ĄõĪĘ▌d���Ż¼į┌čŁų▌Ż©╗▌ų▌Ż®▀MžĢŪÕå╬ųą�����Ż¼Š═ėąĪ░¶~ŲżĪ▒ę╗╬’�����Ż¼┐╔ūC╦Õ╠ŲĢr╗▌ų▌║Żč¾ØOśIęčėą╦∙░lš╣ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░į¬╔Ų┼dćL▒O╗▌ų▌ĄŁ╦«¹}ł÷Ż¼ł÷į┌║Ż×IŻ¼ū¾Į³Šė├±öĄ░┘æ¶Ż¼ĮįØO╚╦ę▓����Ī����ŻĪ▒╦╬║ķ▀~ĪČę─łįųŠĪĘėø╩÷╦╬┤·ĄŁ╦«¹}ł÷ėąØO╚╦Ī░öĄ░┘æ¶Ī▒�����Ż¼┐╔ęŖęÄ─Ż▓╗ąĪ���Ż¼ę╗┼╔Ī░ØO¹}Š█×ķ╩ą��Ż¼¤¤╗Ų│╔┤ÕĪ▒Ą─Š░Ž¾ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕ┐Ą╬§─Ļķg�Ż¼┬ÖĶ½į┌Ī░ųąć°╣┼┤·║Żč¾╔·╬’╚½Ģ°Ī▒ĪČ║ŻÕełDĪĘųą┴¶Ž┬▓╗╔┘ĻPė┌╗▌ų▌Ą─╣P─½���Ī��ŻĪČ║ŻÕełDĪĘųąĄ─ĪČ╚Ė¶~╗ź╗»ĪĘę╗╬─īæĄĮŻ║Ī░ÅV¢|╗▌ų▌ėąę╗ĘN║Ż¶~Ż¼ąĪČ°╔½³S�Ż¼═┴╚╦įŲ×ķ³S╚Ė╦∙╗»�����Ż¼Č°¶~ęÓ─▄╗»╚Ė�����Ż¼┐╝ĪČ╗▌ų▌ųŠĪĘėą³S╚Ė¶~����Ż¼įŲ░╦į┬¶~╗»×ķ╚Ė����Ż¼ų┴╩«į┬ät╚ĖÅ═×ķ¶~Ī�ŻĪ▒ĪČ║ŻÕełDĪĘ▀ĆėąĪ░Ü┬¶~Ī▒Ī░║Ż║═╔ąĪ▒Ż©ę╔╩Ū║Ż²öŻ®Ą╚ŽÓĻPėø╩÷�Ż¼╗▌ų▌║Żč¾ØOśI░lš╣ĀŅør���Ż¼ęÓ┐╔ęŖę╗░▀��ĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦═Ō�����Ż¼Ė³×ķ╔±ŲµĄ─╩ŪŻ¼╗▌ų▌┤¾üå×│║Żė“ūį╣┼╩Ū÷L¶~│÷ø]ų«Ąž�����ĪŻ╣┼┤·▓╗╔┘ūųĄõī”Ī░÷LĪ▒▀@éĆūųĄ─ĮŌßī���Ż¼Ģ■ęįĪ░╗▌ų▌÷L¶~Ī▒×ķūóĮŌŻ¼╚ń├„┤·ĪČš²ūų═©ĪĘĮŌßī÷L¶~╩Ū²ŗ╚╗┤¾╬’║¾�����Ż¼╠žäeę²ė├Ī░╗▌ų▌Ė«÷LŅ^╣Ū╚ńöĄ░┘§·�����Ż¼ę╗┐ū┤¾╚ń«YĪ▒ū„×ķ└²ūėĪŻ

ĪĪĪĪØOśIĄ─┼d═·��Ż¼ėą┘ćė┌║Į║ŻŚl╝■║═▓ČōŲ╝╝ągĄ─░lš╣��ĪŻ

ĪĪĪĪ╦╬ų▄├▄ĪČ²R¢|ę░šZĪĘ▌d�����Ż¼╦╬┤·┤¾┤¼│÷║Ż▓ȶ~Ż¼Ä¦ėąÄūų╗ąĪ┤¼┬ō║Žū„śI��Ż¼▓ȱR§o¶~Ą─┴„┤╠ŠWėąöĄ╩«īżķL��Ż¼ė├ļp┤¼▓ČōŲ�����Ż¼šf├„╦╬┤·║Żč¾▓ČōŲęčėąŽÓ«öęÄ─ŻĪŻ╗▌ų▌čž║ŻØO├±╩š½@Ą─║Ż«aŲĘĘNŅÉ║═öĄ┴┐ČÓ���Ż¼ėą╬rąĘŅÉĪóžÉÜżŅÉ╝░Ė„ĘN¶~ŅÉĪŻ▀@ą®║Ż«aŲĘ═©▀^ļńųŲ╗“Ģ±Ė╔Ą╚ĘĮ╩ĮųŲ│╔Ė╔žøŻ¼ąąõNā╚ĄžĪŻ▒▒╦╬╠ŲĖ²įó╗▌Ų┌ķgęŖĄĮę╗╦ę╦ęØM▌dŽ╠¶~Ą╚║Ż«aĖ╔žøĄ─┤¼Å─╬„ų”ĮŁ±éŽ“╗▌ų▌į┘ĘųõNĖ„▓║Ą─╩óørŻ¼īæįŖĘQĄ└Ż║Ī░¤¤╗║Ž╝ęņąŠŲ��Ż¼’Lą╚┤¼▀^Ž╠¶~��Ī��ŻĪ▒

ĪĪĪĪ├„┤·║Żč¾▓ČōŲ╝╝ągę▓ėąķLūŃ▀M▓ĮŻ¼╗▌ų▌į┌ØOśI╔·«aųąķ_╩╝╩╣ė├┤¾ą═ŠWŠ▀▓ȶ~ĪŻØOŠWūŅ┤¾š▀į╗Ī░┴BĪ▒Ż©═ŽŠWŻ®���Ż¼├┐┤¼ę╗┴BŻ¼Ų▀░╦╚╦║Ž┴”▓┘ū„Ż¼┴ĒėąöĄ╩«╦ęØO┤¼▀Mąą║Žć·ū„śI����Ż¼├┐╠ņ┐╔▓ȶ~öĄ░┘╩»Ż╗┤╬į╗Ī░Ņ└Ī▒Ż©ĘĮą╬ŠWŻ®Ż¼śõ╦──ŠČ°ÅłŠWė┌╦«��Ż¼ė├ÖCąĄ┤·╠µ╚╦┴”ŲĘ┼����ĪŻ▓ČōŲ╝╝ągĄ─▀M▓ĮŻ¼═Ųäė╗▌ų▌čž║ŻĄžģ^Ą─ØOśIį┌├„┤·│╔×ķāH┤╬ė┌¹}śIĄ─ųžę¬«aśIĪŻ

ĪĪĪĪ├±ć°│Ł▒ŠĪČų╦┘tÓlšäõøĪĘėø▌d����Ż¼’■ŲĮ░ļŹuā╚Ą─³S▓║Üv╩Ę╔ŽĪ░╬’«a╩ū═Ų¶~¹}Ī▒����Ż¼▀@▒ŠÓl═┴╬─½I▀Ć┴ą┼e«öĄž▌^×ķėą├¹Ą─║Ż«aŻ║║Ż÷q���Īó¶~¶ŗ�����Īó└ū╣½ąĘ��ĪóĖ╣¶~ĪóÕaĦ����Īóė±Ä¦�Īó╩»░▀�Īó▒ŌśīĪó÷Ā§ī��ĪóĖÓąĘ�����Īó³S╬rĄ╚Ż¼║Ż«ažSĖ╗�ĪŻ

ĪĪĪĪ’■ŲĮ░ļŹuĄ─ŲĮ║Ż��ĪóĖ█┐┌║Ż«aĖ╔žøę▓ĘNŅÉĘ▒ČÓ�Ż¼ėąŽ╠¶~���Īó¶~Ė╔�Īó╬r╚╩Īó╬rŲż�ĪóĖ╔žÉ��Ī󎢶∙Ī󶣶~Ė╔���Īó─½¶~Ė╔Īó┬▌╚ŌĖ╔�ĪóŃy¶~Ė╔�����Īó¶~│ßĪóĖ╔║Żģó�����Īó§U¶~Ė╔�Īó¶~ČŪĪóūŽ▓╦����Īó║ŻÄ¦Ą╚���ĪŻ├±ć°ĢrŲ┌ę╗Ę▌š{▓ķųĖ│÷��Ż¼Ī░╬¶╚šŲĮ║Żęį║Ż«ažSĖ╗ų«ĻPŽĄŻ¼į°╣┌Šė╚½╗▌��Ż¼ėąĪ«ŲĮ║ŻĄ┌ę╗���ĪóĄŁ╦«Ą┌Č■�ĪóČÓūŻĄ┌╚²Ī»ų«ĘQ�����Ī���ŻĪ▒

ĪĪĪĪĪ░╗ø¢|čž║ŻČ■Ū¦ėÓ└’����Ż¼├±╚╦┤¾░ļęįØO¹}×ķśI���Ī��ŻĪ▒Å─Ū░╚╦Ą─ėø╩÷┐╔ęį┐┤│÷��Ż¼Ė¹║Ż─┴ØOŻ¼║Ż¹}╔·«aŻ¼į÷╝ė┴╦╗▌ų▌čž║Ż╚║▒ŖĄ─ĮøØ·╩š╚ļŻ¼ę▓┤┘▀M┴╦čž║ŻÓl┤ÕĄ─╔ńĢ■░lš╣ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░Įz┬ĘĪ▒ėŲķL

ĪĪĪĪ╠Ų╦╬ĢrŲ┌╗▌ų▌║Ż═Ō┘Qęū┼d╩ó

ĪĪĪĪ╚ń╣¹šfĪ░ØO¹}ų«└¹Ī▒╩Ūčž║Ż│Ū╩ąĄ─Ī░Ė╗░Ņų«▒ŠĪ▒���Ż¼─Ū├┤Ż¼║Ż═Ō┘Qęūät╩Ūčž║Ż│Ū╩ąĄ─Ī░ĮøØ·ų«▓▀Ī▒Ż¼╦³öyĦų°ķ_Ę┼ąį��Īó╝µ╚▌ąįĄ─╗∙ę“�Ż¼ūó╚ļ╗▌ų▌│Ū╩ąĄ─╝Ī└ĒĪŻ

ĪĪĪĪŪžØhĢrŲ┌Ż¼▓ȶ~╣żŠ▀Ė³╝ėŽ╚▀MŻ¼┤¼▓░įOéõų▓Į═Ļ╔Ų����Ż¼║Żč¾ĮøØ·▀Mę╗▓Į░lš╣����Ż¼║Ż═Ō┘Qęū┼Ņ▓¬┼dŲ����ĪŻų┴Øh┤·Ż¼║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘųØu│╔×ķ┼cĻæ╔ŽĮzŠIų«┬ĘŽÓµŪ├└Ą─ųžę¬ī”═Ō┘QęūŪ■Ą└�ĪŻ

ĪĪĪĪ╦╬┤·ęį║¾Ż¼ļSų°─ŽĘĮĄ─▀Mę╗▓Įķ_░l║═ĮøØ·ųžą─Ą──ŽęŲŻ¼Å─ÅVų▌�Īó╚¬ų▌�����Īó║╝ų▌Ą╚Ąž│÷░lŻ¼ĮøĮ±¢|─Žüå�����Īó╦╣└’╠m┐©ĪóėĪČ╚Ą╚ĄžŻ¼Ąų▀_╝t║Ż�����ĪóĄžųą║Ż║═ĘŪų▐¢|║Ż░Č����ĪŻ1877─ĻŻ¼Ą┬ć°Ąž└ĒīW╝ę└ŅŽŻ╗¶Ęęį┌ĪČųąć°ėH│╠┬├ąąėøĪĘę╗Ģ°ųąūŅįńīó▀@ą®║Ż╔Ž┘Qęū═∙üĒĄ─Ė„Śl║ĮŠĆŻ¼═©ĘQ×ķĪ░║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘĪ▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪ─Ž║ŻĄž╠Ä║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘĄ─č╩║Ē╬╗ų├�ĪŻ╠ž╩ŌĄ─Ąž└Ēģ^╬╗Ż¼╩╣ÄX─Ž│╔×ķ║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘĄ─╩╝░lĄžų«ę╗�Īóųąć°╣┼┤·ī”═Ō┘QęūĄ─║╦ą─ģ^ė“ų«ę╗��ĪŻ

ĪĪĪĪė┌╗▌ų▌Č°čįŻ¼Ą├Ąž└¹ų«▒Ń���Ż¼║ŻĮz┘QęūūŅįń┐╔ūĘ╦▌ų┴¢|ØhĪŻį┌╗▌ų▌▓®╬’^š╣Åd��Ż¼ę╗╝■╔Ņ╦{╔½Ą─┴┴¦¼Öīó╚╦éāĄ─╦╝Šwę²Ž“╦{╔½║Żč¾�ĪŻ┴┴¦ė├ė┌╩ū’ŚŻ¼ūŅ│§ęįČ·½ÜūŅ×ķ│÷▓╩Ż¼ę“Ųõ╔½Ø╔╝āā¶��Īó£žØÖ╚ńė±���Ż¼ÅV╩▄Ž▓É█���Ż¼ūŅįń│÷¼Fė┌╝s4000─ĻŪ░Ą─░Ż╝░║═├└╦„▓╗▀_├ūüåĄžģ^�����ĪŻ╬ęć°░l¼FūŅįńĄ─┴┴¦ųŲŲĘĢr┤·×ķ┤║Ū’─®æć°│§Ī���Ż╗▌ų▌▓®╬’^^▓žĄ─┴┴¦¼Ö═©Ė▀1.4└Õ├ūŻ¼ūŅ┤¾ų▒ÅĮ1.3└Õ├ū�����Ż¼ųž4.5┐╦����Ż¼ė┌1993─Ļį┌╗▌│Ūģ^ĮŁ─ŽĮųĄ└Ž┬ĮŪę╗¢|Øh─╣│÷═┴ĪŻō■┐╝ūC�Ż¼įō┴┴¦¼Ö╩Ū╣┼╚╦┼Õ┤„Ą─Č·’ŚŲĘ�Ż¼Å─ŲõųŲįņ╣ż╦ć┐┤�Ż¼▓óĘŪ╬ęć°▒Š═┴╝╝╦ćŻ¼æ¬×ķ▓░üĒŲĘ�Ż¼═©▀^║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę▀M╚ļ╗▌ų▌����ĪŻę╗╝■ąĪąĪĄ─┴┴¦¼ÖūŃūC���Ż¼ų┴▀tį┌¢|ØhĢrŲ┌�Ż¼╗▌ų▌Š═ęčģó┼c║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘĄ─┘Qęū╗ŅäėŻ¼Ūęķ_š╣ī”═ŌĮ╗┴„���ĪŻ

¢|Øh┴┴¦¼ÖĪŻ

ĪĪĪĪĪ░▀@ī”¢|Øh┴┴¦¼ÖÜv╩ĘėŲŠ├�����Ż¼▒Ż┤µ╗∙▒Š═Ļ║├�Ż¼šf├„«öĢr╗▌ų▌Ąžģ^ęčķ_š╣ī”═ŌĮ╗┴„��Ī�ŻĪ▒╗▌ų▌╩ą▓®╬’^^ķLńŖč®ŲĮĮķĮB��Ż¼▀@ę╗ĢrŲ┌Ą─▓Ż┴¦īŹė├Ų„ĘNŅÉęčķ_╩╝▀M╚ļ╗▌ų▌Ąžģ^���Ż¼├±▒Ŗį┌Ų„╬’’LĖ±╔Žę▓╩▄ĄĮ═ŌüĒ’LÜŌĄ─ė░Ēæ�Ż¼Įė╩▄ą┬§r╩┬╬’▓óį┌╚š│Ż╔·╗Ņųą╩╣ė├�ĪŻ

ĪĪĪĪ╠Ų╦╬ęįĮĄŻ¼║Ż┬Ęį┌ī”═Ō┘QęūųąĄ─ū„ė├║═Ąž╬╗╚šęµ═╗│÷Ż¼╬ęć°čž║ŻĄžģ^│÷¼F┴╦╚¬ų▌ĪóÅVų▌Ą╚Ę▒śsĄ─║ŻĖ█│Ū╩ąĪŻ

ĪĪĪĪĄž╠Ä╚¬ų▌ĪóÅVų▌ųą═Šų«ĄžĄ─╗▌ų▌�����Ż¼Ųõįņ┤¼śIį┌╠Ų┤·┼dŲŻ¼║Ż═Ō┘QęūęÓĄ├Ąž└¹ų«▒Ń�����ĪŻŽÓĻP╩Ę┴Žėø▌d�����Ż¼╠ŲĪ░čŁų▌Ż©╗▌ų▌╣┼ĘQŻ®┼R║ŻČ°Šė��Ż¼įņ┤¼śIė╚×ķ░l▀_Ż¼┤¾┤¼ķLČ■╩«š╔����Ż¼╚▌╦─░┘ČÓ╚╦Ī▒�ĪŻŽ╚▀MĄ─įņ┤¼╝╝ąg│õĘųØMūŃ┴╦╗▌ų▌ķ_š╣║Ż═Ō┘QęūĄ─ąĶę¬��Ż¼īó▒ŠĄžĄ─«a╬’╚ń¹}����ĪóĶFŲ„��ĪóĮzŠIĪó┤╔Ų„Ą╚žø╬’▀\╦═ų┴║Ż═ŌŻ¼ōQ╚ĪüĒūįŲõ╦¹Ąžģ^Ą─╔╠ŲĘ�����Ż¼ę╗ĢrĪ░īÜžøģ▓Š█Ī▒��Ż¼×ķ╚╦éā╠ß╣®▌^×ķā×įĮĄ─╔·╗ŅŚl╝■��ĪŻ

ĪĪĪĪ┤¾üå×│Ąž╠Ä╗▌ų▌¢|─ŽŻ¼╚²├µŁh╔ĮŻ¼┐┌Ž“─Ž║ŻŻ¼ūį╣┼ęįüĒ▒Ń╩Ū╠ņ╚╗▒▄’L┴╝Ė█Ż¼×ķĪ░╗ø╩Ī║Żč¾ūŅ╔├ą╬ä┘ų«ĄžĪ▒ĪŻĖ∙ō■┤¾üå×│╝āų▐Źuįņ┤¼×│╦╬┤·▀zųĘĄ─┐╝╣┼═┌Š“��Ż¼░l¼Fėąą┬╩»Ų„Ģr┤·�����Īóæć°����Īó╬„Øh���Īó╠Ų�����Īó╦╬Ą─╬─╗»▀z┤µ�����Ż¼╠žäe╩Ū░l¼F┴╦║▄ČÓŠ½├└Ą─╦╬┤·┤╔Ų„Ż¼▀@ą®┤╔Ų„üĒūįĮŁ╬„Š░Ą┬µéĖG┐┌Ż¼┼c║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘėąĻP┬ōĪŻ«öĢr����Ż¼ØM▌d┤╔Ų„Ą─╔╠┤¼Å─ĖŻĮ©╚¬ų▌│÷░lŻ¼čžų°║Ż░ČŠĆ─ŽŽ┬¢|─ŽüåĄ╚Ąž����Ż¼ ╝āų▐Źu╩ŪŠÓļx┤¾Ļæ▌^Į³Ą─ąĪŹu���Ż¼ė╔ė┌ėąūŃē“Ą─ĄŁ╦«��Ż¼║▄ČÓ┤¼ų╗Įø▀^║══Ż┐┐���ĪŻ

ĪĪĪĪĖ∙ō■┤¾üå×│╝āų▐Źuįņ┤¼×│╦╬┤·▀zųĘĄ─┐╝╣┼│╔╣¹Ż¼┐╔ęį═ŲöÓ│÷▒▒╦╬ĢrŲ┌Ą─╗▌ų▌╩Ū║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę═∙üĒ╔╠┘Q┤¼ų╗Ą─═Ż┐┐šŠ³cĪŻ

┤¾üå×│╝āų▐Źuįņ┤¼×│▀zųĘ═┌Š“¼Fł÷���ĪŻ

ĪĪĪĪīŹļH╔ŽŻ¼╗▌ų▌║Ż═Ō┘Qęūį┌╦╬┤·ėŁüĒ┴╦ę╗éĆĖ▀ĘÕŻ¼│÷┐┌ęį┤╔Ų„×ķ┤¾ū┌���ĪŻ▒▒╦╬ĢrŲ┌Ż¼╔ńĢ■ĮøØ·░lš╣▌^┐ņŻ¼ė╚Ųõ╩Ū╩ų╣żśI╔·«a▀M▓Į═╗│÷�����Ż¼╠š┤╔śIūŅ×ķ’@ų°ĪŻ▒╦ĢrŻ¼ŪÓ░ū┤╔╩Ū╠š┤╔┘QęūĄ─┤·▒ĒĪ�Ż╗▌ų▌ŪÓ░ū┤╔ĖG┐┌ėą¢|ŲĮĖG��ĪóŽ┬ĮŪĖGĪóųņ┤ÕĖGĪóė└ŲĮĖG���Īó’@ŹÅĖGĪó╝sł÷ĖGĄ╚Ż¼Ųõųą�����Ż¼¢|ŲĮĖG╩ŪūŅųžę¬Ą─ŪÓ░ū┤╔ĖG┐┌����Ż¼┼c│▒ų▌╣P╝▄╔ĮĖG����ĪóÅVų▌╬„┤ÕĖG▓óĘQ×ķ▒▒╦╬─ĻķgÄX─Ž╚²┤¾├±ĖGĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌╩ą╣ż╦ć├└ągąąśIģfĢ■Ģ■ķL���Īó╩ą¢|ŲĮĖG╠š┤╔╦ćąg蹊┐į║į║ķLėÓąĪéÉĮķĮBŻ¼╗▌ų▌░l¼Fėą╦╬ĖG▀zųĘČÓ╠Ä��Ż¼¢|ŲĮĖGęÄ─ŻūŅ┤¾����Ż¼├µĘe▀_40╚fŲĮĘĮ├ūŻ¼Å─▒▒╦╬│§─Ļķ_╩╝¤²įņ┤╔Ų„����Ż¼╔·«aÜv╩ĘķL▀_100ČÓ─Ļ��ĪŻį┌Č”╩óĢrŲ┌Ż¼▀@└’ė├ė┌¤²įņ┤╔Ų„Ą─ĖG▀_ĄĮ╚²éĆ�����Ż¼╔·«aęÄ─ŻŽÓ«ö²ŗ┤¾���ĪŻ¢|ŲĮĖG╦∙«aĄ─┤╔Ų„«aŲĘų„╣®═ŌõN��Ż¼Įø╦«┬Ę│÷║Ż��Ż¼ąąõN¢|─Žüå╔§ų┴Ė³▀hĄ─ĄžĘĮĪŻ

ĪĪĪĪ╦╬ųņŬĪČŲ╝ų▐┐╔šäĪĘėø╩÷┴╦╦╬┤·ÅVų▌╠š┤╔│÷┐┌Ą─ŪķørŻ║Ī░▓░┤¼╔Ņķ¤Ė„öĄ╩«š╔�����Ż¼╔╠╚╦Ęųš╝┘Ažø�����Ż╗╚╦Ą├öĄ│▀įSŻ¼Ž┬┘AžøŻ¼ę╣┼PŲõ╔Ž�����ĪŻžøČÓ╠šŲ„�����Ż¼┤¾ąĪŽÓ╠ū�Ż¼¤o╔┘ŽČĄž��Ī�����ŻĪ▒ėąčąŠ┐▒Ē├„Ż¼▀@ą®═©▀^ÅVų▌┐┌░Č▀\õN═Ōć°Ą─╠š┤╔«aŲĘöĄ┴┐Š▐┤¾���Ż¼Ųõųą░³└©┴╦╗▌ų▌Ą─«aŲĘĪŻį┌¢|ŲĮ╦╬ĖG▀zųĘ│÷═┴Ą─┤¾┴┐Ń~ÕXųą�Ż¼ėąįĮ─ŽĄ─Ī░╠ņĖŻµéīÜĪ▒ÕX�ĪŻ

ĪĪĪĪ▀B═©╩└Įń

ĪĪĪĪ┴╝Ė█Å─łD╝łūā×ķ¼FīŹ

ĪĪĪĪųąć°Üv╩Ę╔ŽĄ─║ŻĮ«š■▓▀�Ż¼ė╔ė┌╩▄ĄĮČÓĘNę“╦žė░ĒæŻ¼į┌Ī░Į¹║��ŻĪ▒┼cĪ░ķ_║�ŻĪ▒ķgĘ┤Å═ōuö[Ż¼│╩¼F│÷▓╗ĘĆČ©ąįĪóĘ┤Å═ąį╠žš„Ż¼Ųõ▀wĮń║═ķ]ĻPµić°š■▓▀į┌ę╗Č©│╠Č╚╔ŽĮĄĄ═┴╦║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę┘Qęū╗Ņ▄S│╠Č╚ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕ┐Ą╬§Č■╩«╚²─ĻŻ©1684Ż®Ż¼ŪÕ═óĮŌ│²║ŻĮ¹�����Ż¼Ī░ķ_║Ż┘QęūĪ▒Ż¼ėųė┌┤╬─Ļą¹▓╝╦╔ĮŁŻ©ĮŁ╠KŻ®���ĪóīÄ▓©Ż©šŃĮŁŻ®Īó╚¬ų▌Ż©ĖŻĮ©Ż®�����ĪóÅVų▌Ż©ÅV¢|Ż®×ķī”═ŌĖ█┐┌�Ż¼īŹ╩®Ī░╦─┐┌═©╔╠Ī▒��Ż¼ĘųäeįO┴óĮŁ��ĪóšŃĪóķ}�����Īó╗ø╦─éĆ║ŻĻP��Ż¼žōž¤╣▄└Ēī”═Ō┘QęūĄ─ŽÓĻP╩┬äš��ĪŻ

ĪĪĪĪō■ŪÕ┴║═ó¢ÅĪČ╗ø║ŻĻPųŠĪĘėø▌dŻ¼ŪÕš■Ė«į┌ÅVų▌įO┴ó╗ø║ŻĻPŻ¼Ī░ĪŁĪŁ╚ń╗▌│▒╚ńšžæcŻ¼Ė„ėąĖ█ŃŌ���Ż¼ęÓĖ„įO┴ó┐┌░Čš„╚ČĪŻĪ▒ĪČ╗ø║ŻĻPųŠĪĘ▀Ćėø▌dČÉät�Ż¼ėąĪ░│▒ų▌╗▌ų▌ĖŻų▌┤¼Ī▒Ą╚▓╗═¼┤¼ĘNĄ─š„╩šČ©└²���ĪŻ╩╣Ą├Ī░╠ņŽ┬ų█ķ«ų«└¹���Ż¼¤o╚ńķ}ÅVĪ▒�ĪŻ

ĪĪĪĪ╗ø║ŻĻPŽ┬įOŲ▀┤¾š²ČÉ┐é┐┌����Ż¼Ųõę╗╬╗ė┌╗▌ų▌Ė«ā╚Ż¼×ķק┐▓┐é┐┌Ż©Į±ĻæžS╩ą¢|║Żµéק┐▓┤ÕŻ®Ż¼Ž┬▌Ā╔±╚¬�����Īó╝ūūė�����Īó╔Ū╬▓ĪóŲĮ║ŻĪóŠĖ║Ż╬ÕéĆš²ČÉ┐┌��Ż╗Ē┘╩»����Īó║■¢|ĪóČšŅ^Ż©Į±░─Ņ^Ż®╚²éĆÆņ╠¢┐┌�Ż╗ķL╔│�Īó„ŹķT�����Īó’■╔Į╚²éĆ╗³▓ķ┐┌���ĪŻ’■╔Į╗³▓ķ┐┌ļ`ī┘ė┌ŲĮ║�Ż┐┌����ĪŻ

ĪĪĪĪ▀@┐╔ęįęĢ╚¶╗▌ų▌ųTĖ█┐┌│╔×ķųžę¬Ą─═©╔╠┐┌░Čų«ķ_╩╝ĪŻ«öĢr�����Ż¼ŲĮ║ŻĘų┐┌║═’■╔Į╗³▓ķ┐┌���ĪóČšŅ^Æņ╠¢┐┌Ą─įO┴ó║═▀\ū„�����Ż¼╩╣ÜwŲĮ║Ż����Īó’■╔Į���Īó░─Ņ^Ą─Ė█┐┌║Ż▓░įŲ╝»���Ż¼ę╗┼╔Ę▒├”���ĪŻ

ĪĪĪĪų┴ŪÕŪ¼┬ĪČ■╩«Č■─ĻŻ©1757Ż®���Ż¼ŪÕ═ó╗∙ė┌░▓╚½└Ēė╔��Ż¼Ė─Ī░╦─┐┌═©╔╠Ī▒×ķų╗┴¶ÅVų▌ę╗┐┌═©╔╠�����Ż¼╗ø║ŻĻPė╔┤╦│╔×ķ╚½ć°╬©ę╗Ą─ī”═Ō═©╔╠┐┌░ČŻ¼ų┴1842─ĻĪČ─ŽŠ®Śl╝sĪĘ║×ėå▓┼┤“ŲŲ▀@éĆĖ±Šų�����ĪŻ

ĪĪĪĪį┌╗ø║ŻĻPĪ░ę╗┐┌═©╔╠Ī▒Ą─Į³░┘─ĻĢrķg└’����Ż¼╗▌ų▌Ī░Į³╦«śŪ┼_Ī▒Ż¼▀M│÷┐┌┘QęūĘ▒śs┼d═·�ĪŻ┴║═ó¢ÅĪČ╗ø║ŻĻPųŠĪĘ╦∙ŠÄ┘Y┴Ž’@╩Š�Ż¼ūįŪÕ┐Ą╬§Č■╩«╦──ĻŻ©1685Ż®ų┴ŪÕĄ└╣Ō╩«Š┼─ĻŻ©1839Ż®Ą─ę╗░┘╬Õ╩«─Ļķg�����Ż¼╗▌ų▌ī”═Ō┘QęūŅ~ų─Ļį÷ķL����Ż¼─ĻĻPČÉ╩š╚ļūŅĖ▀▀_ę╗╚f╦─Ū¦ėÓā╔��Ż¼│╔×ķš■Ė«žöš■Ą─ųžę¬╩š╚ļüĒį┤ĪŻ

ĪĪĪĪ║Ż═Ō┘Qęūėą┘ć║ŻĘ└▒ŻšŽ��ĪŻŪÕ┐Ą╬§╬Õ╩«┴∙─ĻŻ©1717Ż®�Ż¼ŪÕš■Ė«į┌┤¾üå×│┤¾╚²ķTŹuŗī×│Į©įņ│Ū▒ż▓ó±v▄ŖŻ¼ū„║ŻĘ└ų«ė├���ĪŻ═¼ę╗─ĻŻ¼╣░ąlŲĮ║Ż╦∙│ŪĄ─┤¾ąŪ╔Į┼┌┼_ķ_╩╝ĀIĮ©�����Ż¼┤╬─ĻĮ©│╔�ĪŻ┤¾üå×│ę╗ĦĄ─║ŻĘ└Ż¼╚š┌ģłį╣╠ĪŻ

ĪĪĪĪĘŁķ_ĄžłD┐╔ęŖŻ¼┤¾╚²ķTŹu╠Äė┌┤¾üå×│┼c┤¾∙i×│Į╗ģRĄ─Ī░┬®ČĘ┐┌Ī▒╬╗ų├�Ż¼╩Ū╗ø¢|�����ĪóĖŻĮ©╝░šŃĮŁčž║Ż┤¼▓░üĒ═∙Ė█░─Ą─Į╗═©ę¬Ą└Ż¼Ąž└Ē╬╗ų├ĘŪ│Żųžę¬ĪŻÅ─ŪÕ┤·ķ_╩╝Ż¼┤¾╚²ķTŹuę╗ų▒╩Ūųžę¬Ą─║Ż╔ŽĻP┐┌Ż¼Č¾╩žų°ŽŃĖ█Å─¢|▒▒ĘĮŽ“ĮøÅV¢|═∙ĖŻĮ©��ĪóšŃĮŁ�Īó┼_×│Ą─╦«┬Ęč╩║ĒĪŻ

ĪĪĪĪĮ³¼F┤·╗▌ų▌║Żė“▓ó▓╗īÄņoĪŻ°fŲ¼æĀÄ║¾�����Ż¼ėóć°ōīŖZųąć°║ŻĻPÖÓ�Ż¼ė┌1899─ĻÅŖūŌŠ┼²ł░ļŹuŻ¼ŪÕš■Ė«Š┼²łĖ„ĻPÅS▒╗Ų╚│ĘļxŠ┼²ł░ļŹu����Ż¼┤¾üå×│┤¾╚²ķTŹuĻPÅSė╔┤╦įO┴ó��Ż¼žōž¤Šā╦Į╝░▐k└Ēš„ČÉĄ─śIäšĪŻŪÕ╣ŌŠw╚²╩«╚²─ĻŻ©1907Ż®�Ż¼Ę©ć°╚╦ėąęŌį┌┤¾üå×│═©╔╠���Ż¼Š┼į┬Ż¼ę╗╦ę┤Ņ▌dų°╩┐▒°Ą─ėóć°┼×┤¼ōīŽ╚±é╚ļ┤¾üå×│Ż¼ęį£y┴┐╦«Ą└×ķ├¹����Ż¼į┌┤¾üå×│┤¾╚²ķTŹu�Īó±R▒▐ų▐ŹuĄ╚ųTČÓŹuÄZ╔Ž±vį·ĪóžQŲņ┴ó▒«Ī�ŻĪ░ėó╚╦ÅŖäØ║ŻĮńĪ▒╩┬╝■ę²░l┴╦ć°ļH▌øšōĄ─ĻPūó║═ć°ā╚╔ńĢ■Ė„ĮńĄ─ÅŖ┴ę┐╣ūh�Ż¼ūŅĮKŲ╚╩╣ėóć°┼×┤¼ļxķ_┤¾üå×│║Żė“���ĪŻ

ĪĪĪĪį┌║Ż╔Ž┘Qęū║═║ŻĘ└Ą╚ę“╦žĄ─═ŲäėŽ┬����Ż¼╚╦éāī”╗▌ų▌Ė█┐┌Īó║ŻĻPĄ─šJūR╠ß╔²ĄĮ┴╦ą┬Ą─Ė▀Č╚Ż¼į┌┤¾üå×│┼dĮ©ę╗┴„▄ŖĖ█Ą─║¶┬ĢŅlŅlęŖųTł¾Č╦Ż¼▒▒č¾╠ßČĮČĪ╚Ļ▓²╔§ų┴┼╔åTŪ░═∙┤¾üå×│┐▒£y��Ż¼šōūCķ_▒┘▄ŖĖ█╩┬ę╦���ĪŻŪÕą¹ĮyČ■─ĻŻ©1910Ż®�Ż¼ÅV¢|╦«Ä¤╠ßČĮ╦_µé▒∙šJ×ķ┤¾üå×│Ž╝ė┐Ė█Ī░╦«╔ŅĖ█ķ¤Ż¼┐╔╚▌Š▐┼×│÷╚ļŻ¼Č°╦─├µŹuÄZŁh└@Ż¼ė╚ūŃęįš┌▒╬’L└╦Ż¼╚¶×ķ▄ŖĖ█����Ż¼ūŅęŖā×┴╝Ī▒�����Ż¼ėąęŌīóŽ╝ė┐Ė█ū„×ķŪÕš■Ė«└^šŃĮŁŽ¾╔ĮĖ█ų«║¾Ą─Ą┌Č■▄ŖĖ█ĪŻ

ĪĪĪĪŪÕ─®É█ć°ł¾╚╦ĪóĄŁ╦«╚╦ÜWķ░╝ūī”ė┌į┌┤¾üå×│ķ_▒┘▄ŖĖ█ų«╩┬ŅH×ķ▓┘ą─�ĪŻ╦¹Įø▀^ę╗─ĻČÓĄ─š{▓ķįOėŗ�Ż¼└LųŲ║ŻĖ█łD░ĖČ■╩«ėÓĘ∙���Ż¼▓óęÄäØĮ©Ė█Įø┘MŅA╦Ń�����ĪóĮ©Ė█▀Mąą▓Į¾EĄ╚ĪŻ░┤šš╦¹Ą─įOŽļ���Ż¼▀@éĆ║ŻĖ█ęį░─Ņ^Ė█×ķ╦Š┴Ņ▓┐Ż¼▓óė┌╗▌ų▌╗“ĄŁ╦«įO┴ó║Ż▄ŖīWąŻ����Ż¼┼Óė²║Ż▄Ŗ╚╦▓┼����Ż¼ŲõęÄ─Żų«┤¾�Ż¼īó▀h│÷ū¾ū┌╠─Ą─ĖŻų▌┤¼š■Šųų«╔ŽĪŻ

ĪĪĪĪ▀M╚ļ├±ć°���Ż¼į┌┤¾üå×│Į©įOĪ░┤¾Ė█Ī▒Ą─║¶┬ĢĖ³╝ėÅŖ┴ęĪŻīOųą╔ĮŽ╚╔·į°šfŻ║Ī░░─Ņ^Ė█š▀����Ż¼ųąć°─Ž▓┐ų«┴╝Ė█��ĪŻĪ▒╦¹į┌ų°ū„ĪČĮ©ć°ĘĮ┬įĪĘśŗŽļĪ░Į©įOę╗─ŽĘĮ┤¾Ė█��Ż¼ęį═Ļ│╔ć°ļH░lš╣ėŗäØŲ¬╩ū╦∙ĘQųąć°ų«╚²Ņ^Ą╚║ŻĖ█Ī▒�Ż¼īó─┐╣Ō├ķ£╩┤¾üå×│ĪŻ

ĪĪĪĪÜv╩Ę▀M│╠▓©ūHįŲįÄ�Ż¼┤¾üå×│Į©ŲĪ░─ŽĘĮ┤¾Ė█Ī▒Ą─║ĻįĖ▀t▀t╬┤─▄ūā│╔¼FīŹ�ĪŻų▒ų┴1990─Ļ5į┬���Ż¼╗▌ų▌Ė█┼eąąĄņ╗∙āx╩Į�����Ż¼╩ūū∙╚fćŹ╝ē┤aŅ^Č©Ž“▒¼ŲŲ│╔╣”���ĪŻ▀@▒╗ĘQ×ķĪ░╗▌ų▌Ą┌ę╗┼┌Ī▒Ą─ęŲ╔Į╠Ņ║ŻČ©Ž“▒¼ŲŲ╣ż│╠���Ż¼└Łķ_┴╦╗▌ų▌╔Ņ╦«Ė█Į©įOĄ─ą“─╗Ż¼└▐Ēæ┴╦┤¾üå×│┤¾ęÄ─Żķ_░lĄ─æ╣─�����Ż¼▀@╝╚╩Ū¼F┤·╣żśI╬─├„Ą─ą“Ū·���Ż¼ę▓╩Ūī”Ū░╚╦╬┤Š╣└ĒŽļĄ─Ūfć└╗žæ¬���ĪŻ

ĪĪĪĪ║Żč¾╬─╗»

ĪĪĪĪ╦▄įņ░³╚▌╦─║Żķ_Ę┼▀M╚ĪĄ─│Ū╩ąŲĘĖ±

ĪĪĪĪŽ“║ŻČ°╔·Ż¼Ž“║ŻČ°┼d�����Ż¼Ž“║ŻłDÅŖ�����ĪŻį┌▓©×æēčķ¤Ą─Üv╩ĘķL║ėųą����Ż¼╗▌ų▌▓╗āH░lš╣┴╦║Żč¾ĮøØ·�Īóäōįņ┴╦╬’┘|žöĖ╗Ż¼▀Ć┼Óė²┴╦║Żč¾╬─╗»��Īó╦▄įņ┴╦│Ū╩ąŲĘĖ±�ĪŻ

ĪĪĪĪ╗▌ų▌čž║ŻŠė├±Ż¼ė^╠ņŽ¾ęį£y’LįŲ��Ż¼╝└║Ż╔±ęįŪ¾Ēś╔·��Ż╗ō¶╣─ų«ęįŲĒĖŻ─Ļ����Ż¼ĖĶ╬Ķų«ęį╝─ŲĮ░▓���ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░│▒Ž½Ęų×ķ╬Õ╣ØŻ║│§ę╗��Īó│§Č■Īó│§╚²Īó╩«┴∙Īó╩«Ų▀Īó╩«░╦╚š�Ż¼│▒Ž─│ĮČ¼╬ń�Īó┤║Ū’╦╚Ģr���Ż¼Ž½Ž─ąńČ¼ūė�����Īó┤║Ū’║źĢrĪŁĪŁĪ▒├„╝╬ŠĖČ■╩«ę╗─ĻŻ©1542Ż®ĪČ╗▌ų▌Ė«ųŠĪĘ����Ż¼ėø▌dų°┤¾üå×│ūŅįńĄ─│▒║“ėøõø�ĪŻļSų°║Żč¾ØOśIĄ─░lš╣Ż¼╗▌ų▌│╔×ķÅV¢|ūŅįńī”║Żč¾’L║“│▒║“▀Mąą£╩┤_ė^£yėøõøĄ─čž║Ż│Ū╩ąų«ę╗����Ż¼┤·▒Ē─ŪéĆĢr┤·Ą─╬─├„│╔╣¹����Ī���Ż╗▌ų▌čž║ŻØO├±Įø▀^ę╗┤·┤·╠Į╦„ķ_▒┘�����Ż¼ū▀Ž“¢|╔│��Īó╬„╔│Īóųą╔│║Żė“║Į┬ĘĪŻ

ĪĪĪĪöĄ░┘─ĻüĒ���Ż¼┤¾üå×│���Īó’■ŲĮ░ļŹuĄ╚čž║ŻĄžģ^┼c║Į║ŻėąĻPĄ─├±ķgū┌Į╠ęį╝░’L├ę╚A╚╦╚”Ą─ŗīūµ│ń░▌ėąą“é„│ą�����Ż¼žSĖ╗ČÓ▓╩��Ż¼Ę┤ė││÷╗▌ų▌├±╦ū╬─╗»Ą─║Żč¾ąį╠ž³cĪŻ║Ż’L┤ĄĘ„Ż¼│▒╦«Ų┬õ����Ż¼ŗīūµšQ����Īó┤¾═§Āö╣ØĄ╚é„Įy├±ķg┴Ģ╦ūę└Ģr╔Žč▌Ż¼æ“Ū·│¬▒MØO├±ī”ŲĮ░▓Ą─Ų┌┼╬Ż¼│ą▌dų°║Ż▓╗ōP▓©Īóć°╠®├±░▓Ą─įĖ═¹��Ż¼ęŖūCų°╗▌ų▌┼c║Żč¾Ą─╔Ņ║±┬ōŽĄ����ĪŻ

╗▌¢|┐h┘ŃÕ╝×I║Ż┬├ė╬Č╚╝┘ģ^į┌╠ņ║¾īm┼e▐kŗīūµ╬─╗»┬├ė╬╣ØĪŻ

ĪĪĪĪČ°ęįć°╝ę╝ēĘŪ▀z╗▌¢|ØOĖĶ×ķ┤·▒ĒĄ─╗▌ų▌čž║ŻØOĖĶŻ¼Ė³╩Ūé„│¬Ū¦─Ļ��Ż¼Å─ęįŪ░įVšf║Ż╔Ž┤“¶~Ą─ŲDą┴▓╗ęūĄĮ¼Fį┌ĖĶ│¬╔·╗ŅĄ─├└║├�����Ż¼é„▀f├µ│»┤¾║Ż��ĪóŽ“ą┬│÷░lĄ─┴”┴┐Ż¼╔·╔·▓╗ŽóĪŻ

ĪĪĪĪ╩▄║Żč¾╬─╗»Ą─ė░Ēæ�����Ż¼╗▌ų▌╚╦Ą─╣Ūūė└’▒┼░l▀M╚Īąį�����Īó░³╚▌ąįĪóķ_Ę┼ąįĄ─ę“ūė���ĪŻ╗▌ų▌╚╦į┌╣┼┤·Š═ķ_▒┘┴╦Ž“║Ż═ŌęŲ├±Ą─═©Ą└��ĪŻ└²╚ń��Ż¼æ{ĮĶØO¹}«aśIĄ─┼d╩ó���Ż¼┤¾üå×│░─Ņ^ę╗Ħ│╔×ķ┬ä├¹Ą─║Ż═ŌęŲ├±Ī░ųą▐DšŠĪ▒��ĪŻ╩Ę┴Žėø▌dŻ¼17╩└╝oų┴19╩└╝o─®�Ż¼╗▌ų▌│÷č¾ų«╚╦▓╗Ž┬50╚f�����Ż¼┤¾üå×│╩Ū«öĢrūŅįńĪóūŅųžę¬Ą─│÷č¾═©Ą└ų«ę╗��ĪŻ20╩└╝o│§���Ż¼╗▌ų▌╚╦═©▀^┤¾üå×│║Ż╔Ž═©Ą└Ž┬─Žč¾���ĪóĻJ╩└ĮńĄ─▓ĮĘź└^└m╝ė┐ņ�ĪŻ╚ń░─Ņ^ŗīÅR╚╦╝Ŗ╝Ŗ│╦ū°┤¼ĄĮŽŃĖ█Ż¼į┘ĮøŽŃĖ█ĄĮ╩└ĮńĖ„Ąž╚źų\╔·�����Ż¼ūŃ█E▒ķ▓╝¢|─Žüå�����Īó▒▒├└Ą╚Ż¼Č°ę“║Ż¹}║═ØOśI░l▀_�����Ż¼ŗīÅR┤ÕėąįSČÓ¹}é}����Ż¼┤Õ├±éā┐┐ĮøĀIØO¹}┤“įņ┴╦Ė╗╝ūę╗ĘĮĄ─┤Õ┬õŻ¼▒╗ĘQ×ķĪ░ąĪŽŃĖ█Ī▒�����ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░ø]ėą╚~üåüĒ���Ż¼Š═ø]ėą╝¬┬ĪŲ┬Ī▒�����Ż¼ū„×ķĪ░╝¬┬ĪŲ┬═§Ī▒����Īó┤¾±R│Ū░ŅĄ─įņ│Ūš▀Ż¼╚~üåüĒĄ─é„Ųµ▒╗ÅV×ķé„Ē×���Ż¼ę▓╩Ū╗▌ų▌╚╦Ī░Ž┬─Žč¾Ī▒Ą─┐sė░ĪŻ²ŗ┤¾Ą─║Ż═Ō╗▌ų▌╝«Ī░ė╬ūėĪ▒╚║����Ż¼×ķ╗▌ų▌▀@ū∙×I║Ż│Ū╩ą▓źŽ┬ĖęĻJĖę▓½Ą─Š½╔±╗ĘN��ĪŻō■▓╗═Ļ╚½ĮyėŗŻ¼Ų∙Į±║Ż═Ō╗▌ī┘āS░¹│¼▀^300╚f╚╦�Ż¼╦žėąĪ░║Żā╚ę╗éĆ╗▌ų▌Ż¼║Ż═Ōę╗éĆ╗▌ų▌Ī▒Ą─šfĘ©��ĪŻ¢|─Žüå�Īó▒▒├└ų▐Ą╚ĄžĄ─╗▌ų▌Ģ■^Ż¼ÜvĮø░┘─Ļ’LėĻÜvŠ├Åøą┬���Ż¼│╔×ķ║Ż═Ōė╬ūėĄ─Š½╔±╝ęł@Ī�Ż╗▌ų▌╚╦į┌║Ż═Ō┬õĄž╔·Ė∙�Ż¼ķ_ų”╔ó╚~�Ż¼×ķųą═Ō╬─╗»Į╗┴„░lō]┴╦æ¬ėąū„ė├Ż¼╩╣Ą├╗▌ų▌│õØMĪ░║Ż╬ČĪ▒���ĪŻ

ĪĪĪĪ╬─╗»Ą─Į╗┴„╩ŪļpŽ“Ą─ĪŻ═©▀^║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘŻ¼╬„ĘĮĄ─’ŗ╩│╬─╗»ĪóĮ©ų■╦ćąg����Īó▓Ż┴¦���ĪóĘ■’ŚĄ╚┤¾┴┐é„╚ļ╗▌ų▌�����Ż¼┼c▒ŠĄž╬─╗»┼÷ū▓Į╗╚┌Ż¼│╩¼Fäė╚╦Š░Ž¾Ż¼¾w¼Fų°ķ_Ę┼Īó╝µ╚▌Ą─ė^─ŅĪŻ╚ń╗▌ų▌¢|ĮŁ��Īó╬„ų”ĮŁų«ķgĄ─╦«¢|Įų“TśŪ���Ż¼Į©ų■┴ó├µ×ķ╬„╩Įčb’Ś���Ż¼╣┼┴_±R╚»╣░���Īó░═┬Õ┐╦╔Įē”Ą╚│╩¼F«Éė“’LŪķ��Ż¼Į©ų■ų„¾wät×ķųą╩ĮĪ░ų±═▓Ī▒╬▌�ĪóĪ░├„Ī▒ūų╬▌Ą╚���Ż¼ę“ĄžųŲę╦����Ż¼ųąęÄųąŠž����ĪŻ“TśŪū„×ķĮ³¼F┤·ÄX─Ž┤¾ąąŲõĄ└Ą─│Ū╩ąĮ©ų■Ż¼öyĦų°│Ū╩ą├└īW��Īóą─└Ē░Ą╩ŠĄ╚ę“╦ž�Ż¼╠°│÷┴╦Į©ų■īWĘČ«ĀŻ¼│╔×ķ¢|╬„ĘĮ╬─╗»Į╗┴„╩Ę╔Žę╗éĆĮøĄõĘ¹╠¢����ĪŻėų╚ń┤¾üå×│░─Ņ^ŗīÅR┤Õ╣┼Į©ų■ąŪ┴_ŲÕ▓╝���Ż¼¬q╚ńę╗ū∙Į©ė┌Ól┤ÕĄ─Į©ų■▓®╬’^�Ż¼Į©ų■’LĖ±Å─ŪÕ┤·ā╚ĻæĄ─┐═╝ęć·╬▌ĄĮčž║Żķ_Ę┼Ą─├±ć°Ą’śŪ���ĪóØO╝ę╩»Ņ^╬▌Ą╚��Ż¼ųą╬„Į©ų■į¬╦žį┌┤╦Į╗╚┌╔·▌x����Ż¼š├’@ų°ŲõėŲŠ├Ą─Üv╩Ę║═ĀNĀĆĄ─║Żč¾╬─╗»�����ĪŻ

ĪĪĪĪō■╗▌ų▌╩ąÄX¢|╬─╩Ę蹊┐╦∙╦∙ķLģŪČ©Ū“┐╝Š┐����Ż¼Ī░įńį┌Ž╚ŪžĢrŲ┌Ż¼╗▌ų▌ī”═ŌüĒ╚╦┐┌Å─▓╗┼┼│ŌŲńęĢŻ¼ī”═ŌüĒ╬─╗»ČÓ▒Ē¼F×ķķ_Ę┼╚▌╝{Īóō±╔ŲČ°Å─Ą─ųtųöæBČ╚�Ż¼▀@ĘN┴╝║├Ą─├±’L┴Ģ╦ūŻ¼į┌─ŪĢršžŲõČ╦Šw┴╦�����Ī����ŻĪ▒▀@╩Ū┴óūŃÄX─ŽĄ─šZŠ│ĘQųąįŁ×ķĪ░═ŌüĒĪ▒Ż¼īŹļH╔Ž��Ż¼║¾üĒ╗▌ų▌├µī”║Ż═ŌĪ░═ŌüĒĪ▒╬─╗»Ģr�����Ż¼ę▓▒Ē¼F│÷═¼śėĄ─æBČ╚��Ż¼▀@ĘN┴╝’L├└╦ūčė└m┴╦Ū¦─ĻĪŻ

ĪĪĪĪė╚Ųõ╩ŪĮ³┤·ęįüĒ��Ż¼╗▌ų▌ŅI’LÜŌų«Ž╚�Ż¼ųą╬„╬─╗»į┌╔Į║ŻĮ╗ģR┼÷ū▓Ż¼įąė²│÷░³║¼ųTČÓ┴„äėąį�Īóķ_Ę┼ąį���Īó░³╚▌ąįĄ╚Ą─║Żč¾╬─╗»╠ž┘|�����Ż¼śŗų■┴╦╗▌ų▌║Żč¾╬─╗»Ą─Üv╩ĘĄū╠NŻ¼ę▓×ķĖ─Ė’ķ_Ę┼║¾¢|ĮŁ╬─├„Ą─č▌▀MĄņČ©┴╦Š½╔±╗∙ĄA��ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░Ž┬╬„č¾Ī▒

ĪĪĪĪ├„┤·╗▌ų▌│╔╗ø¢|čž║Ż┤╔Ų„╔·«aųąą─

ĪĪĪĪĄĮ├„┤·��Ż¼ļSų°ĮøØ·░lš╣��Ż¼╠žäe╩Ū─ŽĘĮĄžģ^Ą─Ę▒śsŻ¼║Ż╔Ž┘Qęū╚šęµųžę¬����Ż¼╗▌ų▌│╔×ķęįÅVų▌×ķ║╦ą─Ą─╚ļ╗ø║Ż┬ĘĄ─ųžę¬ĮM│╔▓┐ĘųĪŻ

ĪĪĪĪ▒▒ŠĢ22ĪŃ18Īõ�����Ż¼¢|Įø115ĪŃ7Īõ�Ż¼į┌╗▌¢|Ė█┐┌┤¾ąŪ╔Į¢|─Ž╝s32╣½└’Ą─║Ż├µ╔ŽŻ¼║ŻØ²ø░ė┐���Ż¼ę╗ū∙ŹuÄr│╩╗ę░ū╔½Īó├¹×ķßśŅ^ÄrĄ─ąĪŹu╬Ī╚╗ę┘┴óĪŻ▀@ū∙ąĪŹu╩Ūųąć°┤¾Ļæ49éĆŅI║�����Ż╗∙³cų«ę╗����Ż¼ų„ĘÕ┬¢┴óŻ¼╔Ž┤¾Ž┬ąĪŻ¼▀h═¹╦Ųßś��ĪŻ

ĪĪĪĪį┌╣┼┤·▌øĄžłDĄ╚╬─½Iųą���Ż¼ßśŅ^Ärėąų°Ī░┤¾ąŪ╝ŌĪ▒Ī░ąŪ╝ŌĪ▒Ī░┤¾ŪÓšĶĪ▒Ī░┤¾ąŪ¶óÄrĪ▒Ą╚▓╗═¼ĘQų^�����ĪŻĖ▀┬¢│÷║Ż├µ�����Īóą╬╦Ų¶óŅ^Ą─ßśŅ^ÄrŻ¼╩Ū╣┼┤·─Ž║Ż║ĮŠĆĄ─Ąž═¹ų«ę╗��ĪŻŪ¦░┘─ĻüĒ��Ż¼╦³ęŖūCų°║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘĄ─Ę½ė░³c³c��Ż¼×ķ┤ę┤ęČ°▀^Ą─┤¼ų╗ųĖ├„║ĮŽ“Ż¼ė╚Ųõį┌├„┤·Ż¼╦³┼cÓŹ║═Ž┬╬„č¾Ą─║Į│╠Šo├▄ŽÓ┬ō�����ĪŻ

ĪĪĪĪĘŁķå┘Y┴Ž┐╔ų¬��Ż¼ÓŹ║═Ų▀Ž┬╬„č¾��Ż¼┴∙┤╬Įø▀^ßśŅ^ÄrĪŻųą╔Į┤¾īWÜv╩ĘŽĄĮ╠╩┌³Såó│╝ų„ŠÄĄ─ĪČÅV¢|║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę╩ĘĪĘę╗Ģ°┐╝ō■šJ×ķŻ¼Ī░ÓŹ║═Ž┬╬„č¾ų╗ėąĄ┌Č■┤╬╩ŪÅ─ÅV¢|│÷░l�Ż¼Ųõ╦¹┴∙┤╬Å─ĮŁ╠K│÷░l�����Ż¼ĄĮĖŻĮ©╬Õ╗óķTĘ┼č¾║¾Ż¼Š∙ę¬ĮøÅV¢|─Ž░─ŹuĪó┤¾ąŪ╝ŌĪó¬Üži╔ĮĪóŲ▀ų▐č¾���Ż¼ĄĮ▀_╬„č¾Ė„ć°Ą─Ī▒ĪŻ

ĪĪĪĪ│╔Ģ°ė┌├„┤·│§Ų┌Ą─ĪČÓŹ║═║Į║ŻłDĪĘ╠ß╝░Ī░┤¾ąŪ╝ŌĪ▒Ą─ėąā╔╠Ä�����Ż¼ę╗╩ŪĪ░¬Üži╔Į��Ż¼Ąż¶▐ßś���Ż¼╬ÕĖ³�Ż¼┤¼ė├¶▐ę·ßś�Ż¼╩«Ė³Ż¼┤¼ŲĮ┤¾ąŪ╝Ō═Ō▀^Ī▒Ż╗ŲõČ■╩ŪĪ░┤¾ąŪ╝Ō����Ż¼ė├Ążę·ßś���Ż¼╩«╬ÕĖ³�����Ż¼┤¼ŲĮ─Ž╗ø╔ĮŻ©Į±ÅV¢|─Ž░─ŹuŻ®═ŌŲĮ╔Į═Ō▀^Ī▒���ĪŻ║¾╚╦蹊┐░l¼F�����Ż¼ĪČÓŹ║═║Į║ŻłDĪĘīŹļH╔Ž╩ŪÓŹ║═ė├ė┌╗ž│╠Ą─║Į┬ĘłD��ĪŻ

ĪĪĪĪÅ─ĪČÓŹ║═║Į║ŻłDĪĘ┐╔ęį┐┤│÷Ż¼├„┤·╗▌ų▌║Żė“╩Ūųąć°čž║Ż┤¼ų╗Ž┬╬„č¾Ą─▒žĮøų«┬Ę�����Ż¼═¼Ģrę▓╩Ūųą═Ō┘QęūĄ─║ĮĄ└ų«ę╗�����ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░▓╠┤¾Ą┬ĪŁĪŁŻ©Ą╚╩«╚╦Ż®ęį╔Ž├┐╬╗╗©▀ģę╝┤¾łA���Ż╗³SÆ’ĪŁĪŁŻ©Ą╚╬Õ╚╦Ż®ęį╔Ž├┐╬╗╗©▀ģę╝ųąłA���Ż╗ĄįĄ┬╚╩╗©▀ģ╦┴┤¾łAĪŁĪŁĪ▒į┌╗▌ų▌╩ąģ^ś“¢|ĮųĄ└╗▌ą┬╬„ę╗Ž’Ż©┼fĘQ╚f┼dŽ’Ż®Ą─ę╗├µē”╔Ž��Ż¼ėąę╗ēK┐╠ė┌Ū¼┬ĪČ■╩«╦──ĻŻ©1759Ż®Ą─ĪČųžą▐╚f┼dŽ’▒«ĪĘŻ¼▒«ėøŠĶ┐Ņųžą▐╚f┼dŽ’š▀19╚╦���Ż¼╚½▓┐ŠĶ┐Ņ×ķĪ░╗©▀ģĪ▒Ż¼ėą┤¾łA�ĪóųąłAā╔ĘN����ĪŻ

ĪĪĪĪĪ░╗©▀ģĪ▒��Ż¼īŹļH╔Ž╩ŪŃyį¬Ż¼ęÓĘQč¾ÕX��ĪóĘ¼ÕX�Ż¼╦³╩Ūųą═Ō┘QęūÜv╩Ę▀M│╠Ą─ęŖūCĪŻ├„┤·ųąŲ┌ķ_╩╝Ż¼╬„ÜW╔╠┤¼┤¾┴┐ė┐▀MÅV¢|�����ĪóĖŻĮ©ķ_š╣┘QęūŻ¼├„│»īóĻPČÉū„×ķųžę¬Ą─žöš■ča│õ����ĪŻųąć°╔╠ŲĘ╚ńĮz┐ŚŲĘ��Īó▓╝▓»Īó╠š┤╔Ą╚Ģ│õNć°═Ō��Ż¼│Ż╠Äė┌│÷│¼Ąž╬╗�����ĪŻ«öĢr�����Ż¼╬„░Óč└į┌├└ų▐ų│├±Ąž─½╬„Ėń┤¾┴┐ĶTįņŃyį¬Ż¼ė├─½╬„ĖńŃyį¬čaāö�Ż¼╩╣Ą├─½╬„ĖńŃyį¬┤¾┴┐┴„╚ļųąć°����Ż¼┴„═©ų┴ŪÕ─®├±│§�ĪŻų¬├¹īWš▀┴║åó│¼ĪČ╩└Įń╩Ę╔ŽÅV¢|ų«╬╗ų├ĪĘę╗╬─ųĖ│÷Ż¼Ī░╬„░Óč└ė┌╝╬ŠĖ╦─╩«╦──ĻŻ©1565Ż®┬įĘŲ┬╔┘e╚║Źu��Ż¼ęį┤╦Ąž×ķ┼cųąć°═©╔╠ų«├ĮĮķ���Ż¼Č°▀M╚Īų«Ąž�Ż¼ęÓęįÅV¢|����ĪŻĮ±─½╬„ĖńŃy¬q╩óąąė┌ÅV¢|Ż¼īŹ╬„░Óč└ŅI─½Ģr┤·ų«ėÓ▓©ę▓Ī����ŻĪ▒

ĪĪĪĪ╗▌ų▌ĪČųžą▐╚f┼dŽ’▒«ĪĘėøõøĄ─Ī░╗©▀ģĪ▒���Ż¼Å─é╚├µĘ┤ė│┴╦ųą═Ō┘QęūĄ─Ę▒śs��Ż¼ę▓šf├„üĒūį║Ż═ŌĄ─╬─╗»Ż¼╚┌╚ļĄĮ╩ąŠ«╚š│Żųą����ĪŻ

ĪĪĪĪųĄĄ├ūóęŌĄ─╩Ū����Ż¼ļSų°┤¾║Į║ŻĢr┤·Ą─üĒ┼R����Ż¼ųąć°│÷┐┌┤╔Ų„┼c╚šŠŃį÷Ż¼┤╔Ų„│╔×ķ║Ż╔ŽĮzŠIų«┬ĘūŅų„ꬥ─╔╠ŲĘĪŻ╬„ĘĮ║═░ó└Ł▓«Ąžģ^ī”ųąć°│÷«aĄ─Š½├└╝Ü┤╔ęĢ╚¶šõīÜŻ¼Č°¢|─Žüå���Īó─Žüåęį╝░╚š▒ŠĄ╚Ąžģ^Ż¼ī”╚šė├┤ų┤╔ę▓╩ŪąĶŪ¾═·╩óŻ¼öĄ┴┐Š▐┤¾����ĪŻŠ½├└┤╔Ų„Ą─ų„ꬫa│÷ĄžęįĮŁ╬„Š░Ą┬µé×ķųąą─�Ż╗Č°╚šė├┤ų┤╔ätų„ę¬ę└┐┐ĖŻĮ©����ĪóÅV¢|Ą─├±ĖG╣®æ¬ĪŻ

ĪĪĪĪ║Į▀\Ą─░lš╣┤╠╝ż┴╦╗▌ų▌═Ō┘Q│÷┐┌«aŲĘĄ─╔·«aŻ¼├„┤·╗▌ų▌Ż¼┐░ĘQųąć°┤╔Ų„╔·«aĪ░╩└Įń╣żÅSĪ▒Ż¼ęÄ─Ż²ŗ┤¾Ą─░ū±RĖG│╔×ķĪ░├„┤·╗ø¢|čž║ŻęÄ─Ż▌^┤¾Ą─┤╔Ų„╔·«aųąą─Ī▒���ĪŻ

ĪĪĪĪ1955─Ļ��Ż¼ÅV¢|╩Ī╬─╬’╣▄└Ē╬»åTĢ■┐╝╣┼╚╦åTį┌╗▌¢|╔Å╗©╔Į├}╬„Č╬╬„ų”ĮŁĖ╣ĄžĄ─Ū┴Ļ╣╚Ąžųą░l¼F░ū±R╔ĮĖG╚║��Ż¼Ąž▒Ē┐╔ęŖ┤¾┴┐ĖG┤uĪóĖGį³ĪóŽ╗│j╝░Ė„ŅÉŪÓ┤╔Ų¼Ą╚�ĪŻ┤╦║¾�Ż¼ÅV¢|╣┼╠š┤╔īŻ╝ęį°ÅVā|ā╔┤╬┐▒╠Į¼Fł÷▓óū½īæĪČÅV¢|╗▌Ļ¢░ū±R╔Į╣┼┤╔ĖGš{▓ķėøĪĘ���ĪŻ▀@éĆĖG╚║║¾üĒ▒╗╠š┤╔ĮńĘQų«×ķĪ░░ū±RĖGĪ▒�Ż¼╗“ĘQĪ░╗▌Ļ¢ĖGĪ▒ĪŻ╔Ļ╝ę╚╩ĪČÄX─Ž╠š┤╔╩ĘĪĘŠ═┤╦ųĖ│÷Ż║Ī░ęį┤╔ĘNšō����Ż¼į¬├„Ģr²ł╚¬ĖG┤╔Ų„═ŌõNöĄ┴┐ūŅ┤¾�����Ż¼ė┌╩ŪÄX─Ž│÷¼F┴╦×ķöĄ▒ŖČÓĄ─Ę┬¤²²ł╚¬ŪÓ┤╔Ą─┤╔ĖG���Ż¼Ųõųąęį┐┐Į³ÅVų▌Ą─╗▌Ļ¢ūŅ×ķ╝»ųą���Ī��ŻĪ▒

╗▌¢|░ū±RĖG▀zųĘŻ©├„┤·Ż®ĪŻ

ĪĪĪĪ┤╦║¾Ż¼░ū±RĖG╣▓▀Mąą▀^╚²┤╬┐╝╣┼š{▓ķ┼c┐▒╠Į╣żū„╝░╦─┤╬┐╝╣┼░lŠ“╣żū„����Ż¼ė╚Ųõ╩Ū2020─Ļų┴2024─Ļ�Ż¼Įøć°╝ę╬─╬’Šų┼·£╩�����Ż¼╗▌ų▌╩ą▓®╬’^┼õ║ŽÅV¢|╩Ī╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║▀B└m╦──Ļī”░ū±RĖG╦∙ī┘╚²╣┘┐ėĖGųĘķ_š╣╦─┤╬┐╝╣┼░lŠ“╣żū„Ż¼ŪÕ└Ē²łĖG6ū∙��Ż¼ųŲ┤╔ū„Ę╗2╠Ä��Ż¼│÷═┴╬─╬’ś╦▒Š1.3╚fėÓ╝■���Ż¼│§▓Į└ÕŪÕ┴╦░ū±RĖGĄ─ĘČć·�����Īó─Ļ┤·║═«aŲĘŪķørĪŻ

╗▌¢|░ū±RĖG▀zųĘ│÷═┴Ą─┤╔═ļŻ©├„┤·Ż®�����ĪŻ

ĪĪĪĪļSų°┐╝╣┼╣żū„Ą─╔Ņ╚ļ���Ż¼░ū±RĖGĄ─Üv╩ĘĄž╬╗┼cārųĄę▓š²į┌▒╗īWĮńųžą┬šJūR���ĪŻ░ū±RĖG╩ŪÅV¢|─┐Ū░Įø┐╝╣┼š{▓ķ����Īó░lŠ“╦∙░l¼FęÄ─ŻūŅ┤¾Ą─ĖGųĘ╚║Ż¼Ųõ╚²╣┘┐ėĖGųĘ2022─Ļ╚ļ▀xĪ░ÅV¢|╩Ī╩«─Ļ╩«┤¾ųžę¬┐╝╣┼░l¼FĪ▒����ĪŻō■╚ļ▀xšf├„ĮķĮBŻ║Ī░░³└©╚²╣┘┐ėĖGųĘį┌ā╚Ą─░ū±RĖGųĘ╚║����Ż¼╩Ū╬ęć°├„┤·ųžę¬Ą─═ŌõNĖGł÷�Ż¼Ųõ«aŲĘąąõNė┌¢|─ŽüåĄžģ^Ī�ŻĪ▒

ĪĪĪĪÅVų▌╩ą╬─╬’┐╝╣┼蹊┐į║į║ķL�����Īó蹊┐^åTÅłÅŖĄōšJ×ķ��Ż¼░ū±RĖGį┌├„ŪÕĢrŲ┌Ą─║Żā╚═ŌČ╝ėą║▄┤¾Ą─Ž¹┘M╩ął÷�����Ż¼ī”蹊┐«öĢrÅV¢|Ą─ĮøØ·╔ńĢ■░lš╣║═║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę┘Qęūėąųžę¬ū„ė├ĪŻ

ĪĪĪĪÜv╩Ę╔Ž���Ż¼ÄX─Ž╠š┤╔═ŌõNĄ─ų„ę¬║Į┬Ę╩Ūė╔ÅVų▌Īó╗óķTĄ╚Ė█┐┌│÷ųķĮŁ┐┌ų┴║Ż─ŽŹu�����Ż¼į┘│÷╬„╔│╚║Źu═∙¢|─ŽüåĖ„Ąž�����Ż¼▀@╩ŪūįŪžØhų┴├„ŪÕūŅų„ꬥ─ę╗Śl║Į┬Ę�����Ż¼┤¾┴┐Ą─╠š┤╔š²╩Ūė╔▀@Śl║Į┬Ę▌ö═∙¢|─ŽüåĄ─�Ī�Ż╗▌ų▌░ū±RĖGĄž╠Ä╬„ų”ĮŁčž░ČŻ¼╦«▀\Į╗═©▒Ń└¹�����Ż¼ė╔╬„ų”ĮŁų┴¢|ĮŁ���Ż¼į┘Ž“╬„ų┴¢|▌ĖģR╚ļųķĮŁ�Ż¼į┌╗óķT╚ļ║ŻŻ¼×ķ┤╔Ų„═ŌõN╠ß╣®┴╦▒Ń└¹Śl╝■�ĪŻ

ĪĪĪĪ1984─ĻŻ¼╚š▒ŠīWš▀ŌÅ─Šųžų╬����Īóś“▒ŠŠ├║═╠ߥĮ╗▌ų▌░ū±R╔ĮĄ─ŠGėį═ļį┌╚š▒ŠĖ„Ąž╩«┴∙╩└╝oĄ─▀z█EųąŠ∙ėą│÷═┴���ĪŻĘ©ć°┐╝╣┼īW╝ę─¬─ß┐╦Ą╚╚╦į┌░ó└Ł▓«░ļŹu¢|─Ž▓┐Ą─░ó┬³╠KĄżć°╦„╣■Ąžģ^░l¼Fėą├„┤·░ū±RĖGĄ─╦ķŲ¼���ĪŻ░ū±RĖGĄ─«aŲĘ╔§ų┴▀h╔µųžč¾�����Ż¼ĄĮ▀_▀b▀hĄ─ĘŪų▐ĪŻĘŪų▐╦„±R└’║═░Ż╚¹ČĒ▒╚üåĮ╗ĮńĄ─╣┼│Ū▀zųĘ│÷═┴Ą─├„┤·┤╔Ų„╦ķŲ¼ųąŻ¼ę▓ėąįSČÓ┼c░ū±RĖGĄ─╔½▓╩║═łD░ĖŅÉ╦Ų�����ĪŻ▀@ą®ŪÓ┤╔ųŲŲĘ▓╗āH┤·▒Ē┴╦ųąć°╣┼┤·╠š┤╔ųŲū„Ą─│╔Š═���Ż¼ę▓╩Ūųąć°┼c║Ż╔ŽĮzŠIų«┬Ę螊Ćć°╝ę║═Ąžģ^ų«ķg╬─╗»Į╗┴„Ą─ęŖūC���ĪŻ

ĪĪĪĪ┐é ▓▀ äØ ═§└ź░l

ĪĪĪĪ┐é Įy ╗I ū┐Šµ├„ ė┌ Ø╔ └Ņ│»śs äóųŪ╗█

ĪĪĪĪ▓▀äØĮy╗I └Ņ│»śs ć└╦ć│¼

ĪĪĪĪ▓╔ŠÄĮy╗I └ŅĮ©ć°

ĪĪĪĪ▓╔įLĮy╗I Åłą±╚A į°┼d╚A

ĪĪĪĪŠÄ▌ŗĮy╗I ć└╦ć│¼ ┴ųš²┤Š

ĪĪĪĪęĢŅlĮy╗I ŚŅš±▌x

ĪĪĪĪ▓╔īæĮy╗I ║Ņ┐h▄Ŗ

ĪĪĪĪ╬─ūų▓╔īæ ║Ņ┐h▄Ŗ ŽŃĮ╚║ ┐’ŽµČ§

ĪĪĪĪłDŲ¼özė░ └Ņ╦╔ÖÓ ŚŅĮ©śI ńŖĢ│ą┬