盛夏的惠州,東江潮聲與機器轟鳴交錯。建設銀行惠州市分行以科技金融為刻刀,在“2+1”現代產業集群的巨石上雕琢出創新圖騰:截至2025年6月末,600億元授信化作2670家高新技術企業突破“卡脖子”技術的底氣,40億元供應鏈融資激活1200戶中小微企業的創新基因。

數字背后,是一場以金融為紐帶、以科技為引擎、以產業為落點的系統性變革。從精密零部件智能制造到復合材料全鏈條研發,從傳統食品工業的自動化升級到5G產業集聚區的拔地而起,建設銀行惠州市分行正在粵港澳大灣區東岸描繪出一條“科技—產業—金融”良性循環的清晰脈絡。

頂層謀劃

構建科技金融新生態

科技創新浪潮奔涌,建設銀行惠州市分行以金融為楫,勇立潮頭。該行深刻把握科技創新規律,將科技金融作為服務實體經濟的核心抓手,通過構建多層次、全周期的金融服務生態圈,為科技型企業提供“從實驗室到生產線”的全方位金融支持。

以建設銀行總行“四個融合”為著力點,建設銀行惠州市分行通過推動創新鏈與資金鏈融合,促進產業鏈與政策鏈協同,實現科技金融與普惠金融、綠色金融、數字金融聯動發展。這種系統性的頂層設計,不僅加速了“科技-產業-金融”的良性循環,更為培育新質生產力、建設現代化產業體系提供了強有力的金融支撐。

2024年4月,建設銀行惠州市分行在建行總行戰略框架下邁出關鍵一步:成立科技金融領導小組,設立一級部門科技金融業務中心,并打造科技金融在線服務平臺,目前已設立三家科技金融特色支行(開發區支行、陳江支行、陳江金湖支行)。這些舉措實現了三大突破:一是打破部門壁壘,整合供應鏈金融、票據、保函等業務資源;二是建立總分聯動機制,實現政策直達基層;三是構建考核激勵機制,確保資源向科技金融領域精準傾斜。通過這一系列舉措,建設銀行惠州市分行形成了科技金融“全行一盤棋”的發展格局。

針對科技型企業“輕資產、重研發”的典型特征,建設銀行惠州市分行充分發揮集團全牌照優勢,打造了“基礎信貸+綜合服務”的雙輪驅動模式。在信貸支持方面,創新知識產權質押、技術流評價等特色產品;在綜合服務方面,提供從股權投資到債券發行、從財務顧問到跨境并購的一站式解決方案。

這一生態圈的建設呈現出鮮明的階段性特征:在孵化階段,以科創股權進行投資、培育,并提供產教融合等多項增值服務,陪伴初創企業成長;在育成階段,支持企業通過知識產權、創新能力等科技屬性獲得信貸融資;在成熟階段,針對頭部科技型企業,提供并購貸款、并購重組財務顧問、跨境銀團、并購債券發行等綜合金融服務,協助客戶開展境內外并購,服務企業引進來、走出去,配套對接高成長債等債務融資工具。這種全生命周期的服務模式,讓越來越多的科技種子在金融活水的澆灌下,逐漸成長為參天大樹。

首貸破冰

陪伴式服務點亮初創企業星火

“當時我們從未貸過款,連流程都不知道。”廣東弘胤昌智能裝備有限公司(以下簡稱“弘胤昌”)企業負責人回憶道。兩年前,這家技術領先的企業還因“零貸款經驗”在融資路上屢屢碰壁,正是建設銀行惠州市分行的“陪伴式服務”,讓這家“技術大拿”成功跨出了融資第一步。

弘胤昌的困境頗具代表性。作為一家新成立的精密零部件制造企業,彼時,弘胤昌正處于智能化工廠建設的關鍵階段。雖然技術實力雄厚,但在融資方面卻面臨著三重挑戰:首先,廠房建設需要投入大量資金,企業自有資金僅能覆蓋部分成本,存在顯著資金缺口;其次,作為首次融資的企業,團隊對銀行貸款的申請流程、材料準備等環節完全陌生,產生了“不會貸”的畏難心理;更重要的是,企業希望找到一家能夠提供全程指導的合作伙伴,既能解決當前的資金需求,又能幫助建立長期的融資能力。這種“既要資金支持,更要知識賦能”的雙重期待,正是當下科技型初創企業的普遍訴求。

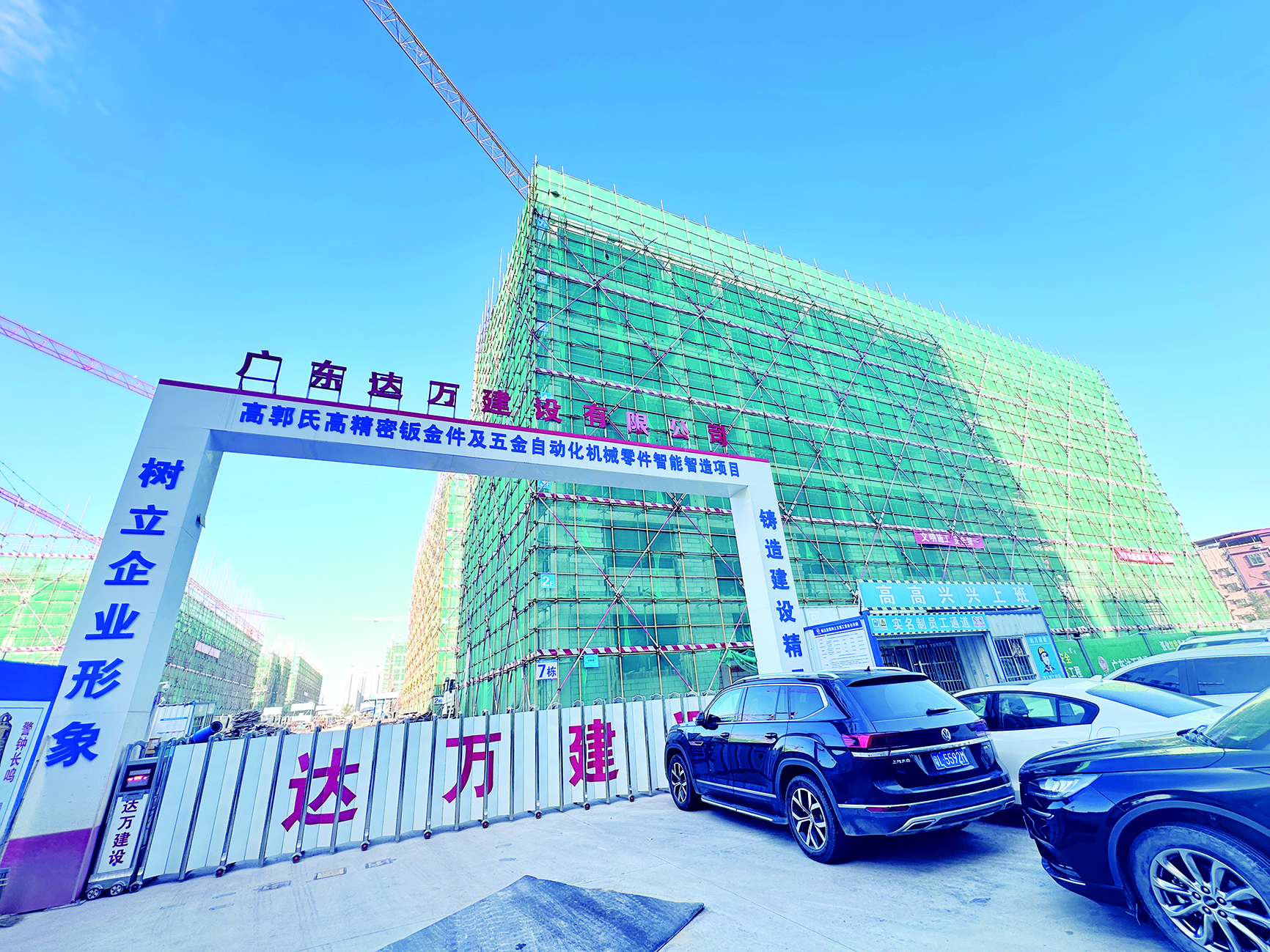

弘胤昌在智能化工廠建設階段獲得融資。

針對弘胤昌面臨的“新設企業、首筆融資、無經驗”三重困境,建設銀行惠州市分行特別組建專項服務團隊,創新推出“三步走”陪伴服務方案。第一步建立信任基礎,專項服務團隊首次對接就承諾“全程陪跑”,通過分享同類企業成功案例,用事實打消顧慮;第二步開展精準輔導,針對廠房建設這一核心需求,量身定制《首貸材料清單》,對多項必備材料逐項標注要點和范例,讓企業“按圖索驥”就能完成準備;第三步打通內部流程,開辟“新設企業首貸綠色通道”,客戶經理化身“金融翻譯官”,在企業與審批部門間搭建高效溝通橋梁,減少企業對接環節,加速審批進程。“手把手教、肩并肩跑”的服務模式,讓專業復雜的融資過程變得簡單可操作。

建設銀行惠州市分行為弘胤昌量身打造的固定資產貸款方案,實現了銀企雙贏的完美契合。這筆貸款精準對接企業智能化工廠建設的階段性需求,專項資金貸款如同及時雨,確保了現代化廠房按期開工。在風險控制方面,建設銀行惠州市分行創新采用“項目未來現金流+土地抵押+關聯擔保”三重保障機制,破解了新設企業信用空白的困局。

最讓弘胤昌稱道的是建設銀行惠州市分行的“全周期陪伴”服務。從最初的貸款申請到最終的還款規劃,客戶經理始終如影隨形:手把手指導填寫申請材料,逐條解讀合同條款,甚至為企業量身定制了“還款日歷”。

資金活水注入后,弘胤昌發展駛入快車道,企業廠房建設順利推進,按計劃完成智能化生產線布局,并提前進入試生產階段,為實現216萬件年產能、4億元年產值的目標提供了關鍵支撐,也有力助力區域高端精密制造產業集群的形成。

作為“首家合作銀行”,建設銀行惠州市分行不僅幫助弘胤昌完成了“從0到1”的貸款體驗,更通過規范的流程指導,讓企業及母公司掌握了銀行融資的基本邏輯,為后續擴大生產、對接其他金融服務(如結算、代發、未來的流動資金貸款)積累了信用基礎。如今,弘胤昌已建立起規范的財務管理制度,獲得多家銀行的主動授信。

在陪伴式服務的基礎上,建設銀行惠州市分行還采用建行廣東省分行的“科創企業多維評價體系”,為科技型企業融資開辟了新路徑。該體系突破傳統財務評價的局限,從科技創新、財務資金、外部信息、生產經營四個維度構建立體化評估模型,通過M1-M10十個等級對企業進行精準畫像。這套體系猶如企業的“創新CT掃描儀”,將無形的技術價值轉化為可量化的信用資產,目前已幫助惠州多家高新技術企業獲得融資支持,成為激活區域創新活力的重要金融基礎設施。

成長護航

組合拳助力科創龍頭闖關升級

在惠州惠陽區,廣東縱勝新材料股份有限公司(以下簡稱“廣東縱勝”)的自動化生產線正全速運轉,一片片輕薄堅韌的碳纖維復合材料魚貫而出。這些被譽為“工業黑金”的高端材料,即將應用于全球知名電子品牌的旗艦產品中。然而時光倒流三年,這家如今風頭正勁的國家高新技術企業,也曾因資金鏈緊繃而舉步維艱。

在金融科技的加持下,廣東縱勝加速發展。

走進廣東縱勝的研發中心,墻上的專利證書密密麻麻排列著,記錄著這家國家高新技術企業從跟跑到領跑的技術軌跡。“我們是行業少有的具備全鏈條的生產銷售公司。”公司相關負責人自豪地介紹。在這里,玻璃纖維、碳纖維等基礎材料經過自主研發的快速成型工藝,最終變身為高端消費電子產品的核心部件,為全球科技巨頭提供關鍵材料支持。

正是這種全產業鏈掌控能力,讓廣東縱勝成為建設銀行惠州市分行的“重點培養對象”。2022年首次合作時,建設銀行惠州市分行就大膽給予1億元綜合授信。“我們看中的不僅是財務報表,更是他們實驗室里的創新活力。”建設銀行惠州市分行客戶經理回憶道。

隨著廣東縱勝在消費電子市場站穩腳跟,建設銀行惠州市分行的金融服務也在同步升級:2023年,1億元流動資金貸款助力企業抓住市場回暖機遇;2024年,2.65億元固定資產貸款專項支持廣東縱勝5G產業園建設。建設銀行惠州市分行還為企業量身定制了“投貸聯動”方案,為即將到來的上市鋪路。

“就像玩游戲解鎖新關卡,每個成長階段都有對應的金融裝備。”廣東縱勝相關負責人感慨道。截至目前,廣東縱勝在建設銀行惠州市分行的綜合融資支持已達4.55億元,形成了一套立體化的金融服務方案。其中,4500萬元流動資金貸款猶如企業發展的“潤滑劑”,確保日常運營順暢無阻;4000萬元供應鏈融資通過全流程線上化操作,實現“秒批秒放”,大幅提升資金周轉效率。尤為關鍵的是,該行提供的10年期固定資產貸款,采用“按需支用、專款專用”的靈活模式,既保障了5G產業園等重點項目的順利建設,又通過長期限設置有效平滑了企業的還款壓力。

數字記錄著廣東縱勝這場“升級打怪”的輝煌戰績:三年間營收從3億飆升至10.5億,年均增速88%;總資產超15億元,同比增長50%;凈資產近6億元,同比增長110.28%。在建設銀行惠州市分行“金融科技”的加持下,這家曾經的地方小廠,如今已站在全球新材料競技的賽道上。

“我們不只是給企業輸血,更是陪企業一起成長。”建設銀行惠州市分行科技金融部負責人表示。通過“技術流+資金流”的雙重賦能,越來越多像廣東縱勝這樣的科技“潛力股”正在粵港澳大灣區嶄露頭角。截至2025年6月,建設銀行惠州市分行高新技術企業服務版圖持續擴大:服務覆蓋全市2670家高新技術企業,市場覆蓋率高達56%;授信總額突破600億元大關,2025年累計投放197億元,貸款余額保持197億元的穩健規模。特別值得一提的是,該行為惠州兩大科學裝置配套企業——科近泰基和科近超導研究院提供的1.45億元專項貸款,有力支撐了國家重大科技基礎設施建設。

為了更好地支持科創企業發展,建設銀行惠州分行依托大灣區研究院的研發優勢,打造了覆蓋科技企業全生命周期的產品矩陣:面向初創期推出“開業進階貸”“孵化云貸”等產品,解決小微科技企業首貸難題;針對成長期企業研發“善科貸”“科技成長貸”,首創“技術流”評價模式突破信用貸款瓶頸;為“專精特新”企業定制“善新貸”,為中型科技企業優化“科技易貸”業務流程;同時打造“科企融資鏈”體系,提供從創業孵化到成果轉化的全鏈條服務,并創新“建行e貸”供應鏈產品,通過“三流合一”的數字化風控手段,為核心企業上下游提供高效在線融資,形成貫穿創新全過程的金融支持生態。這套“組合拳”使該行科技金融業務持續領跑全省,無論是產品應用廣度還是企業服務深度都位居前列。

鏈上滴灌

供應鏈金融暢通產業“毛細血管”

走進順南食品(惠州)有限公司的研發實驗室,技術員正通過全自動脂肪快速抽提儀分析最新一批蓮蓉餡料的品質數據。墻上的榮譽證書默默訴說著這家老字號的不凡履歷:“中國焙烤十大餡料企業”“全國焙烤食品糖制品行業先進企業”“中國烘焙食品糖制品行業(餡料)十強企業”……但在2023年,這個擁有近七十年歷史的品牌卻遭遇了創新路上的“有鍋無米”的困境。

建設銀行惠州市分行的金融服務為順南食品注入發展動能。

轉折發生在2023年9月。建設銀行惠州市分行通過與當地政府對接各轄區企業授信融資需求,敏銳地捕捉到了這個烘焙行業龍頭企業的融資需求,并立即組建專項服務團隊上門調研。

建設銀行惠州市分行的供應鏈金融服務為順南食品注入了強勁的發展動能。專項服務團隊經過深入調研,創新采用“項目現金流+品牌價值”的評估模式,在短時間內完成1.05億元授信審批。2024年1月,首筆6500萬元固定資產貸款精準投放,支持企業完成智能化生產線的安裝調試,使新廠房如期投產。

隨著訂單量激增,2025年6月,建設銀行惠州市分行再次發力,通過“e信通”產品為順南食品提供1000萬元供應鏈融資。這筆資金從申請到發放僅用48小時,解決了原材料采購的燃眉之急,為客戶提供高效的金融服務。在金融活水的持續澆灌下,順南食品的產能實現了快速增長,近兩年產值由1億元躍升至1.5億元,凈增長50%,企業發展邁上了嶄新的臺階。

這正是建設銀行惠州市分行深耕供應鏈金融的生動寫照。作為服務實體經濟的重要抓手,該行創新打造“e信通”“e訂通”“e政通”等數字化產品矩陣,運用區塊鏈、大數據等技術,將金融活水精準滴灌至產業鏈的每個環節。截至2025年6月,該行已為60多家核心企業的1200戶上下游企業提供超40億元資金支持。

在惠州,順南食品并非個例。建設銀行惠州市分行針對不同行業特點,量身定制供應鏈解決方案:為TCL集團搭建的專屬供應鏈平臺,實現全國首筆中型科技創新再貸款投放;為廣東縱勝設計的“固貸+供應鏈融資”組合,助力其成為行業高端品牌供應鏈核心供應商。這些創新實踐,有效破解了中小企業融資難、融資貴的頑疾。

“我們不僅要服務好核心企業,更要關注產業鏈上的‘毛細血管’。”建設銀行惠州市分行相關負責人表示。通過將核心企業的信用向上下游延伸,該行幫助大量中小供應商實現了“憑訂單貸款”“憑應收賬款融資”,極大提升了產業鏈的韌性和活力。

在惠州某農產品合作社,負責人老李對建設銀行惠州市分行的“e信通”贊不絕口:“以前給順南供原料,貨款要等好幾個月。現在憑應收賬款就能提前拿到錢,資金周轉快多了,而且足部出戶就能完成辦理。”這樣的變化,正在惠州各個產業領域發生。從電子信息到食品加工,從新能源到高端裝備,建設銀行惠州市分行的供應鏈金融服務如同一條條金融紐帶,將大中小企業緊密聯結,共同繪就高質量發展的新圖景。

從實驗室的技術突破到生產線的工藝革新,從初創企業的破土萌芽到產業集群的枝繁葉茂,建設銀行惠州市分行始終以科技金融為筆,在惠州大地上書寫著金融服務實體經濟的生動篇章。

一筆筆貸款精準滴灌,一個個平臺賦能增效,一次次陪伴共克時艱——金融與科技的深度融合,正催生著創新鏈、產業鏈、資金鏈的“化學反應”。如今,這股“活水”已滲透至產業鏈的最末梢,讓“高大上”的科技金融真正落地生根,結出惠及千行百業的碩果。

惠州日報記者伍磊 通訊員李珊珊 郭譚國 唐文斌

建設銀行惠州市分行供圖